وزير الداخلية قال لأسرته: «التهمة لابساه مائة فى المائة».. وفصل «مفكرتى الحمراء.. وغرفة الإعدام» يكشف كواليس اعتقال سلماوى فى السجن

يحمل الكاتب الكبير محمد سلماوى فى أعماقه الكثير من الذكريات والأحداث المهمة عن مصر، والعصر الذى عاش فيه، لذلك قرر أن يسرد بعض ما مر بحياته فى كتاب تحت عنوان «يومًا أو بعض يوم»، حتى يطلع القرّاء على أحداث مهمة مرت فى تاريخنا الحديث والمعاصر.

وننفرد بنشر فصل «مفكرتى الحمراء.. وغرفة الإعدام!» من هذه المذكرات، قبل صدورها عن «دار الكرمة» فى أول ديسمبر المقبل..

«حين وصلنا إلى سجن الاستئناف استقبلنا بترحاب أثار دهشتنا، فقد ظل الشاويشية يسألوننا: «إنتم اللى عملتم المظاهرات؟»، «إنتم اللى خرجتم الناس فى الشوارع؟»، «إنتم اللى نزلتم الأسعار تانى؟».. كان رئيس الوزراء ممدوح سالم قد عقد مؤتمرًا صحفيًا قال فيه إن السلطات قد توصلت إلى رؤوس الفتنة، الذين دبروا الأحداث التى شهدتها البلاد، وحرضوا الجماهير على الخروج فى المظاهرات، وإنه قد تم إلقاء القبض على أربعة صحفيين، هم حسين عبدالرازق، وفيليب جلاب، ومحمد سلماوى، ويوسف صبرى، وصدرت الصحف فى صباح ذلك اليوم، وهو 21 يناير، تحمل أسماءنا فى موضوعاتها الرئيسية، باعتبارنا قادة تلك المظاهرات العارمة التى عمت البلاد من الإسكندرية إلى أسوان، والتى كنت أتمنى مشاهدتها مثل بقية أفراد الشعب.

أكدت لأحد الشاويشية الذى كان فرحًا باستقبالنا أننا لا علاقة لنا بما حدث، وأننى شخصيًا لم أشاهد تلك المظاهرات، وأن ما حدث هو انتفاضة عفوية، من قام بها هو الشعب بنفسه، لكن فيليب قاطعنى بسرعة قائلًا: «ما تصدقوش يا شاويش، الأستاذ محمد متواضع بس شوية».

كان فيليب جلاب، بحكم تجاربه السابقة، أعلم منى بالسجون وبطبيعة الحياة فيها، وشرح لى بعد ذلك أن تقدير السجانة لنا سيكون له أثر كبير على نوعية المعاملة التى سنلقاها داخل السجن، فالضباط سيصدرون الأوامر، لكن هؤلاء السجانة هم الذين سينفذونها.. أو لا ينفذونها! والحقيقة أننا لاقينا أفضل المعاملة من السجانة طوال فترة حبسنا، لكننى فى الوقت الذى كنت أشعر بأننى لم أفعل ما يستوجب أن أسجن، كنت أشعر أيضًا أننى لا أستحق تلك المعاملة التفضيلية التى قامت على البطولة التى ألصقها بنا رئيس الوزراء، والتى نقلتها عنه الصحف وأجهزة الإعلام.

لكن حدث عند وصولنا أن وجدت داخل السجن مجموعة من طلبة الجامعة، الذين كان من بينهم طالب أعرفه، هو عزت صبرة، الذى ما أن رآنى حتى أخذ هو وزملاؤه يحيوننى باحترام مبالغ فيه، مما أثبت للشاويش أننى بالفعل قائدهم الذى أطلقهم فى المظاهرات، فقال لهم الشاويش بصيغة العارفين ببواطن الأمور: «ريسكم ده؟»، فقالوا له تأدبًا: «طبعًا».

كانت المشكلة التى واجهت مدير السجن عند وصولنا، هى عدم وجود زنازين خالية لإيوائنا، لذلك تم فتح زنزانتين كانتا مغلقتين علمنا من الشاويش الجابرى، وهو كبير الشاويشية، أن إحداهما هى زنزانة التأديب التى يتم عزل من يراد عقابه فيها، والأخرى هى زنزانة الجرب، التى يعزل فيها المصابون بالجرب، من المساجين الذين طال حبسهم، والذين أصبحوا لا يتعرضون لأشعة الشمس بالقدر الكافى، وتم توزيع الـ14 سجينًا الذين جاءوا من القلعة، بالإضافة إلى 3 آخرين وجدناهم فى سيارة الترحيلات حين ركبناها، على هاتين الزنزانتين، لكن الشاويش صديقى أخذنى على جانب، وقال لى إنه سيضعنا فى زنزانة التأديب أنا وزملائى الصحفيين، قادة المظاهرات التى أنزلت الأسعار، فتصورت أن زنزانة الجرب بها بعض المصابين بهذا المرض، لكنه شرح لنا أن الجرب يسبب للمصاب به حكة شديدة تضطره للهرش طوال الوقت، ولحك ظهره على حوائط الزنزانة الخشنة، وهو لا يريد لنا أن نلامس هذه الحوائط حتى لا تنتقل لنا العدوى، بعد ما قمنا به من عمل بطولى نستحق أن نكافأ عليه، لا أن نحبس بسببه، وفرحنا جميعًا فرحًا كبيرًا بأننا سندخل زنزانة التأديب، وشكرنا الشاويش الجابرى على ذلك، فأوضح لزميله الشاويش الآخر: «هما دول اللى عملوا المظاهرات»، أمّن فيليب على كلامه قائلًا بجدية شديدة: «إحنا العقل المدبر».

كانت زنزانة التأديب باردة ومظلمة لا إضاءة فيها، ولابد أن اللافتة التى قابلتنا على باب السجن عند وصولنا اتخذت اسمها من هذه الزنزانة، فقد كانت تقول «دار الإصلاح والتقويم»، لكن الجو بداخل الزنزانة كان مرحًا، فقد ظللنا نتسامر فيها حتى ساعة متأخرة من الليل، وكان الشاويش الجابرى يمر علينا كلما تعالت ضحكاتنا، أو علا ضجيجنا، ليطلب منا أن نخفض الصوت حتى لا يسمعنا الضابط.. كان يحمل معه عصا غليظة، كثيرًا ما كان يضعها تحت إبطه وكأنها عصا المارشالية، وقد أصبحنا بعد ذلك نسميه المارشال الجابرى، وكان كلما مر علينا يسألنا إن كنا نريد شيئًا، ثم قبل أن يتركنا كان يسألنا أيضًا إن كان معنا سيجارة، فالسجائر فى السجن هى العملة المتداولة، وكل شىء فى السجن له ثمن يباع به أو يشترى، والعملة دائمًا هى السيجارة، أو علبة السجائر، أو الخرطوشة، حسب الثمن، لذلك لم نكن نبخل على المارشال الجابرى بسيجارة كلما طلب، وهو أيضًا كان يسعى لتلبية طلباتنا كلما استطاع، لكنه كان يحرص فى جميع الأحوال على أن ينهى كلامه معنا بأن يصيح فينا بأعلى صوته «الله يخرب بيوتكم!»، وكأنه يريد أن ينفى أمام زملائه وجود أى علاقة طيبة معنا.

نمنا ليلتنا الأولى فى هذه الزنزانة الباردة، التى يبدو أنها أصابتنى بنزلة برد شعرت بها فى اليوم التالى حين داهمنى السعال، لكن العذاب الحقيقى كان حين جاء موعد دخول الحمّام فى الصباح، وبدأ المساجين يتشاجرون على أولوية استخدام دورة المياه.. كان قد تم فتح الأدوار العليا التى كانت مغلقة، لكن دورات المياه بها لم تكن صالحة للاستعمال، فكان نزلاء السجن جميعًا يتدافعون كل صباح لاستخدام دورات الدورين الأول والثانى، ونظرًا للزحام الشديد فقد احتك ذراعى عند الكوع بحائط دورة المياه، وفى المساء كان قد تورم والتهب قليلًا.

فى ذلك اليوم تم إخراجنا من زنزانة التأديب بالدور الأول، والتى كان مدير السجن يريدها خالية حتى يستطيع استخدامها، وقال لنا المارشال الجابرى إننا سننتقل إلى الدور الثالث بعد أن تم فتحه، وسيكون مكاننا بالمخصوص، وكانت فرحتنا كبيرة للخروج من زنزانة التأديب الضيقة، وفرحتنا أكبر بأننا سننتقل إلى المخصوص، إلى أن علمت أن المخصوص هو القسم الذى يضم زنازين المحكوم عليهم بالإعدام والمساجين الخطرين.

كانت الزنزانة الجديدة أوسع، وكانت تحمل رقم 27، وقد أسرّ لنا المارشال الجابرى أنها زنزانة صالح سرية، أحد أهم وأخطر نزلاء سجن الاستئناف، فهو الذى قاد تنظيم الكلية الفنية العسكرية، وكان من أصل فلسطينى، جاء إلى مصر عام 1971، وانخرط فى تنظيم الإخوان بعد مقابلة مع المرشد العام حسن الهضيبى، وأعد للانقلاب على الحكم بخطة خبيثة، تقضى بالتنصل علنًا من جماعة الإخوان، فإذا نجح الانقلاب تبناه الإخوان وسيطروا بذلك على الحكم، وإذا فشل تبرأوا منه باعتباره عملًا خارجًا على تنظيمهم، قام به بعض الشباب المتهور، وقد نفذ صالح سرية مخططه يوم 18 إبريل 1974 كأول محاولة انقلاب يقوم بها التيار الإسلامى ضد حكم السادات، حيث اقتحم عدد كبير من أعضاء التنظيم بقيادته مستودع الكلية الفنية العسكرية، واستولوا على الأسلحة، وكانت الخطة تقضى بالتوجه بعد ذلك ببعض الأسلحة الثقيلة إلى مقر الاتحاد الاشتراكى لاغتيال السادات، الذى كان فى اجتماع هناك، وإعلان قيام جمهورية مصر الإسلامية، لكن المحاولة فشلت، وراح ضحيتها 17 قتيلًا و65 جريحًا من طلبة الكلية، وصدر الحكم بإعدام صالح سرية، وأودع فى زنزانتنا هذه إلى أن تم تنفيذ الحكم هنا فى سجن الاستئناف قبل دخولنا بحوالى سنة.

وكان من بين جيراننا فى الزنازين المجاورة شاب ريفى بسيط هو أحمد، الذى عرف إعلاميًا وقتها باسم سفاح الجيزة، بعد أن هتك عرض صبى صغير ثم قتله خشية أن يفتضح أمره، وكان يبدو طيب القلب لولا معرفتنا بجريمته، وسمير وليام باسيلى الذى كان قد ترك البلاد وهاجر إلى ألمانيا بسبب خلافاته الدائمة مع والده، حسبما قال لنا، وهناك قامت المخابرات الإسرائيلية «الموساد» بتجنيده للعمل جاسوسًا لها، وحين قام والده بزيارته فى ألمانيا نجح سمير فى إقناعه بالعمل معه، واشتهر بأنه كان أول جاسوس يقوم بتجنيد والده، وقد صدر الحكم بإعدامه عام 1971، لكنا دخلنا السجن عام 1977 وخرجنا منه دون أن يكون الحكم قد نفذ، وقد سمعنا بعد ذلك أنه تمت مبادلته بعد توقيع السادات اتفاقية كامب ديفيد بمساجين مصريين فى إسرائيل.

فى ذلك اليوم تناولت واحدًا من أشهى الأطباق التى تناولتها فى حياتى، وكان طبقًا من العدس ورغيف خبز بلدى، قدمته لنا إدارة السجن، وقد استمتعت به لأننى لم أكن قد تناولت وجبة حقيقية منذ يوم القبض علىّ، وحين أبديت سعادتى بذلك الطبق الشهى، وجدت الزميل الصحفى الذى صار صديقًا عزيزًا بعد ذلك، يوسف صبرى، يضرب كفًا بكف وهو ينظر إلىّ متعجبًا، فأدركت أن الجوع قد فعل فعله بى، وليس طعم الأكل الذى كان يسمى فى السجن «التعيين».

فى اليوم التالى استدعيت إلى مكتب مأمور السجن، حسين كامل عثمان، الذى كان ودودًا متفهمًا لوضعنا، وفوجئت هناك بزوجتى نازلى التى كنت قلقًا عليها، لكننى وجدتها متماسكة وقوية أكثر مما كنت أتوقع.. كانت فرحتى عارمة، كانت معها والدتى التى أخبرتنى نازلى بأنها منذ علمت بالقبض علىّ لم تنهض من سريرها إلا اليوم لزيارتى، كما كان مع زوجتى والدها الأستاذ محمود مختار مدكور، المحامى، ووالدتها التى حملت لى معها «عمود» أكل، وهو عبارة عن أوان معدنية مستديرة يوضع بها الطعام كالحلل، ويثبت كل إناء منها فوق الآخر بعمودين جانبيين، وقد كان هذا العمود فى عائلة حماتى منذ سنوات، حيث كان خالها إبراهيم رشيد قد اعتقل لفترة طويلة فى سنوات الستينيات، فقد كان متزوجًا من ابنة رئيس الوزراء الأسبق إسماعيل صدقى باشا، وكان مديرًا لمكتبه، وبعد سقوط الملكية كان ناقمًا ودائم التهجم على سياسات الثورة التى اعتقلت لدفاعى عنها، وقد مكث إبراهيم رشيد وراء القضبان تسع سنوات كاملة، فظل هذا «العمود» الصامد يؤدى مسؤوليته الوظيفية بشرف وأمانة طوال تلك السنوات، وجاء اليوم يواصل تلك المهمة غير عابئ بتباين المواقف السياسية لكل من السجينين، وقد ظللت أتلقى فى أوانى هذا «العمود» المجيد مع كل زيارة من زوجتى طعامًا وفيرًا كان يكفى الزملاء جميعًا.

طمأنتنى نازلى على الأولاد، وقالت إن سيف قد خفت حرارته، وإن سارة دائمة السؤال عنى، فطلبت منها أن تأتى لى بصورة لهما فى المرة المقبلة.

لاحظت نازلى الورم والاحمرار حول كوعى، وسألتنى والدتى فى انزعاج عما حدث، ورأيت فى نظراتهما علامات القلق والخوف من أن نكون قد تعرضنا للتعذيب، لكننى طمأنتهما بأن المسألة لا تعدو كونها خدشًا صغيرًا فى دورة المياه، وهو ما زاد من قلق والدتى التى قالت لمأمور السجن: «أليس لديكم طبيب هنا فى السجن؟.. إنه يجب أن يتناول مضادًا حيويًا على الفور، فمن الواضح أن الجرح تلوث»، فوعد الرجل بأن يجعلنى أمر على العيادة، وطلب منى أن أوقع أمامها على طلب بهذا المعنى، ففعلت.

وعلمت فى هذه الزيارة من والدتى أن الفضل للمهندس سيد مرعى، رئيس مجلس الشعب آنذاك، صهر الرئيس السادات، فى أنهم علموا أننى مازلت على قيد الحياة، وعرفوا مكانى بعد أن انقطعت أخبارى عنهم تمامًا منذ خرجت من بيتى فى المعادى فى ذلك الصباح مع ضابط مباحث أمن الدولة «لكلمتين مع المدير»، على حد تأكيده لى، وكان أمين الشرطة الذى صحبنا إلى سجن القلعة قد اتصل بزوجتى كما وعد، وأبلغها بأننى فى القلعة، لكننى فى ذلك الوقت كان قد تم ترحيلى إلى سجن الاستئناف، فأبلغهم سجن القلعة أنه لا يوجد لديه سجين بهذا الاسم.

وكان سيد مرعى الذى تزامل مع والدى منذ عهد الطفولة قد أخبر والدتى أنه اتصل شخصيًا بوزير الداخلية، الذى أخبره بأن «التهمة لابسانى مائة بالمائة»، وأن أجهزة الأمن لديها صورة لى وسط المظاهرات محمولًا على الأكتاف وأقود الهتافات!، وأكد لوالدتى أنه يتابع الموضوع، لكنه سيستغرق بعض الوقت بسبب حالة الفوضى القائمة آنذاك، وخطورة الوضع السياسى الذى خلفته الأحداث.

وقد اتصل بى سيد مرعى بعد خروجى من السجن وطلب أن يرانى، وفى غرفة المعيشة ببيته فى شارع شجر الدر بالزمالك، أحسست بأنه أراد أن يطمئن إلى أن تجربة السجن لم تكسرنى.. قال: «لقد اخترت طريقًا كان عليك أن تدفع ضريبته، ولا أقول إنك كنت تستحق الاعتقال، بل أقول إن الاعتقال دون وجه حق هو إحدى حقائق الحياة السياسية فى بلادنا، وعليك أن تنظر له على أنه تدشين لمواقفك السياسية التى اخترتها بكامل إرادتك، كما أنه دليل على أن الدولة تأخذك مأخذ الجد، وإلا لما التفتت إليك».

حرصت على أن أؤكد له أننى لم أشارك فى المظاهرات، وأن قصة الصورة التى نقلها إلى أسرتى غير صحيحة، وقلت له إننى اعتقدت فى البداية أنه ربما كانت هناك بالفعل صورة مركبة وضع عليها وجهى، لكننى فوجئت بأن أحدًا لو يواجهنى بهذه الصورة المزعومة فى أثناء التحقيق، ولا تقدمت النيابة بمثل هذه الصورة للمحكمة كدليل على إدانتى، لكنه قاطعنى قائلًا ما أذهلنى: «أنا أعلم وأنت تعلم أن الكثير مما يقال فى هذه الأحوال لا يكون صحيحًا، ولقد تأكدت بنفسى أن ما قاله لى وزير الداخلية كان كذبًا، لكن السياسة هى أن تتعامل مع الواقع كما هو، أما إنكاره وعدم القدرة على التعامل معه فيعنى أن عليك أن تترك السياسة، وتظل فى مجال الأدب، لتتخيل فى كتبك العالم الذى تريده، وأنت قد اخترت إلى جانب الأدب أن يكون لك موقف سياسى معارض، وهذا يدخلك إلى قلب الحياة السياسية، فعليك أن تتعامل مع الواقع السياسى القائم.

كان سيد مرعى واقعيًا، لم يحاول أن يزيف لى الحقيقة كى يخفف عنى، واعتبر أن واجبه أن يبصرنى بالواقع على حقيقته، وقد فعل ذلك بأفضل ما يكون.

وكان أول من زار نازلى بالمنزل بمجرد إعلان رئيس الوزراء نبأ القبض علىّ، هو الأستاذ هيكل، الذى أخبرها هو الآخر فى أثناء الزيارة بأن أجهزة الأمن لديها صورة لى محمولًا على أكتاف المتظاهرين، فنفت له ذلك، مؤكدة أننى طوال يوم 18 يناير كنت فى «الأهرام»، وأنها اتصلت بى هناك عدة مرات لترتب معى المرور عليها بالجامعة الأمريكية فى المساء، حيث كانت تحضر المحاضرات الخاصة برسالة الماجستير التى كانت تعد لها، أما فى اليوم الثانى للمظاهرات، فقد قبض علىّ قبل أن أخرج من البيت، وقد ظل الأستاذ هيكل على اتصال دائم بنازلى طوال فترة اعتقالى.

انتهت الزيارة بسرعة، وعدت إلى الزملاء بالزنزانة 27 وأنا فى حالة من السعادة الغامرة، لأننى التقيت بزوجتى وعائلتى، فوجدت نزلاءها قد زادوا اثنين، السيد غريب، خريج طب الأسنان، أحد قياديى الفكر الناصرى بجامعة القاهرة، المقيم الآن فى إنجلترا، وحمدى ياسين، المستشار الآن بمجلس الدولة، الذى كان بعد تخرجه فى كلية الحقوق قد صدر قرار جمهورى بتعيينه بالمجلس لتفوقه، وكان يومًا حزينًا علينا بعد ذلك حين جاء وقت أدائه اليمين فى أثناء وجوده معنا بالسجن.

أما سيد غريب فقد كان مجندًا فى ذلك الوقت، وقد روى لنا أنه كان بمعسكره بالتل الكبير مستلقيًا على سريره حين سمع بنشرة الأخبار فى الإذاعة أنه تم إلقاء القبض علىّ، فهب من رقدته منفعلًا، بينما أخذ زملاؤه يهدئونه، وسعى لأن يحصل على إجازة للنزول إلى القاهرة، لكن الإجازات كانت ملغاة بسبب الأحداث، وحين سمح بها بعد ذلك نزل يوم 24 يناير، ليفاجأ بالقبض عليه فى اليوم التالى بتهمة المشاركة فى مظاهرات يومى 18 و19 يناير.

وقد رويت لهم ما نقلته لى عائلتى حول أن «التهمة لابسانى مائة بالمائة»، وحكاية صورتى وسط تلك المظاهرات التى لم أشاهدها، فأصابهم الوجوم، وقال حسين عبدالرازق إن هذا يعنى أنهم سيلفقون التهم من أجل إبقائنا فى السجون.

لكن ما هى إلا دقائق وعمت البهجة بعد أن دعونا زملاءنا من بقية الزنازين إلى المأدبة الوفيرة، التى جاءت بها حماتى فى أوانى «عمود» الأكل الذى أصبح السجن كله ينتظره من أسبوع لأسبوع.

فى اليوم التالى كانت ذراعى قد ازدادت ورمًا، وأخذت تؤلمنى بشكل كبير حتى من ملمس الملابس لها، ولم تتم الاستجابة لطلبى زيارة العيادة، وقال لى أحد الشاويشية: «هو حد فاضى يشوف واحد إيده احتكت فى الحيط!».

كانت زنزانتنا بالدور الثالث بلا نور، وقد لاحظنا فى المساء وجود إضاءة فى بعض الزنازين الأخرى، وحين جاء المارشال الجابرى يسأل إن كنا نريد شيئًا، طلبنا منه «لمبة»، فأحضر سيد الكهربائى على الفور وركبها، فأصبح لدينا الآن نور فى المساء، لكنه لم ينسَ، رغم أنه هو الذى كان قد أضاء لنا الزنزانة، أن يصرخ فينا قبل أن يمضى بصوت عالٍ يسمعه رؤساؤه: «ناموا بقى.. الله يخرب بيوتكم!».

كان دخول النور إلى زنزانتنا تطورًا غاية فى الأهمية، لا يقل أهمية عن اختراع العجلة للمصرى القديم، لأنه سمح لنا أن نتسامر فى المساء، ونتحاور فى مختلف الموضوعات، بدلًا من أن نظل فى العتمة كالعميان، لا نملك حرية الحركة منذ المغرب حتى فجر اليوم التالى، وفى ظل هذا الاختراع الجديد قررنا أن نستمع فى كل ليلة إلى واحد منا يحدثنا فى موضوع من اختياره، تعقبه مناقشة مفتوحة مع بقية الزملاء. والحقيقة أن هذه الأحاديث كانت شيقة جدًا ومتنوعة، حسب اهتمامات كل متحدث، حتى أصبح بعض الزملاء من الزنازين الأخرى يغافلون الحراس، ويأتون قبل إغلاق الزنازين للمبيت معنا، حتى يستمعوا لأحاديث المساء التى كانت تمتعنا وتخفف عنا عناء السجن.

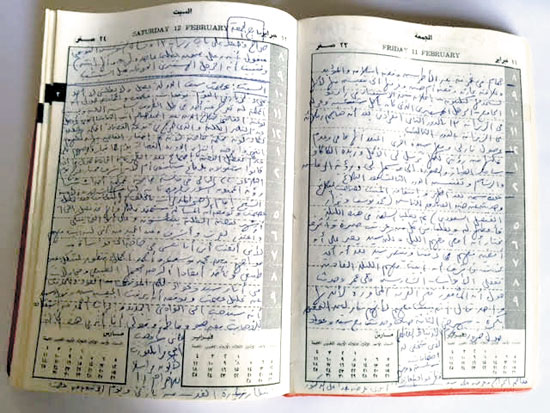

وقد سعدت أن وجدت نازلى قد وضعت لى ضمن الملابس التى أحضرتها لى مفكرة وبعض الأقلام، لعلمها بدأبى على الكتابة، وقد بدأت أدون فى تلك المفكرة تلك الأحاديث المسائية التى كان يمكن أن تصنع كتابًا شيقًا بعنوان «أحاديث السجن»، كما بدأت أدون بها ملاحظاتى اليومية، ولم أكن قد ملأت بها بضع صفحات تعد على أصابع اليد الواحدة حين تعرضنا لحملة تفتيش، تم خلالها التنقيب فى جميع الزنازين عن الممنوعات، التى كانت من بينها المفكرة التى كنت أعتز بها، لأن زوجتى أحضرتها لى دون أن أطلبها، وقد حزنت كثيرًا لذلك، وزاد من حزنى أننى فقدت ما كنت قد كتبته فيها، فأقسى شىء على الكاتب هو أن يؤخذ منه ما كتب، لكن السجانة هوّنوا علىّ الموقف، شارحين أن المفكرة ليست من الممنوعات التى يستوجب ظبطها تكدير السجين، وقال لى أحدهم إن هناك سجينًا فى الدور الأول تم إدخاله غرفة التأديب، لأن الضابط أخرج «بغبغانًا» من وسط أشيائه، وعلمت بعد ذلك أن «البغبغان» هو الراديو، وهو محظور تمامًا فى السجن، ربما لأنه ينهى عزلة السجين، وهى الهدف من عقوبة السجن، التى تعزل السجين عن العالم الخارجى، وكأن السجين قد أصبح خارج الزمن، وذلك شعور قاسٍ بالفعل، أما الراديو فيوصل بين السجين وما يحدث فى الدنيا.. قال لى الشاويش: «الحمد لله إنتوا لا طلع عندكم بغبغانات ولا حدايات»، ووعدنى بأن يأتى لى غدًا بـ«أشنتة» جديدة بدلًا من «الأجندة» التى تمت مصادرتها.