ننشر مقالة للشاعر والناقد شعبان يوسف، عن الرائد محمد تيمور (1892ـ 1921) ابن الأكابر المبدع، يلقى الضوء فيها على حياة وأدب وفن محمد تيمور فى تلك الفترة المبكرة من نهضة مصر الحديثة.

أول القصيدة.. بيت الأسرة:

"لا يرث المرء أبويه فحسب، بل قد يذهب فى هذا الشأو بعيدا إلى أجداد من أسرته درجوا فى عصور غابرة"، هذا ما يقرره الفنان والكاتب والمخرج الشاب زكى طليمات، وذلك فى الدراسة المطولة التى كتبها بمثابة مقدمة شاملة كاملة عن صديقه الراحل محمد تيمور للجزء الثانى من أعماله الخالدة، وقبل أن يعرض طليمات لإنجازات صديق عمره، والذى يكبره بأعوام قليلة، كان لا بد أن يبدأ بالحديث عن الأسرة، تلك الأسرة التى كانت الثقافة والإبداع والفكر والفنون من أهم مميزاتها وعلاماتها الساطعة فى نهايات القرن التاسع عشر، وبدايات القرن العشرين، والمدهش فى الأسرة التيمورية أنها من العائلات الأرستقراطية، والتى لا تنظر إلى الأدب والفن إلا بعين "الترف" فقط، ولكنها لا تشارك فيهما بأى قسط على الإطلاق، لذلك كان أحمد تيمور باشا، وشقيقته الشاعرة الرائدة يمثلان انفرادا ونشازا فى محيط الأسر الأرستقراطية الثرية، تلك الأسر التى لا تعتنى إلا بالمال وامتلاك العقارات، والمضاربات فى البورصة، والإتجار فى الأسواق، ولكنها لا تلوّث سمعتها بالاشتراك فى صناعة الفن وإبداعه وإنتاجه وتمويله، فهذه الأمور _حتما_ تهز كيان وموقع الأسرة المالى، وهى مجالات لا احترام فيها، ولا شرف، ولا مكاسب على أى مستوى، لكن الخسارة فيها فادحة وعميقة كما كان يعتقد أبناء تلك العائلات.

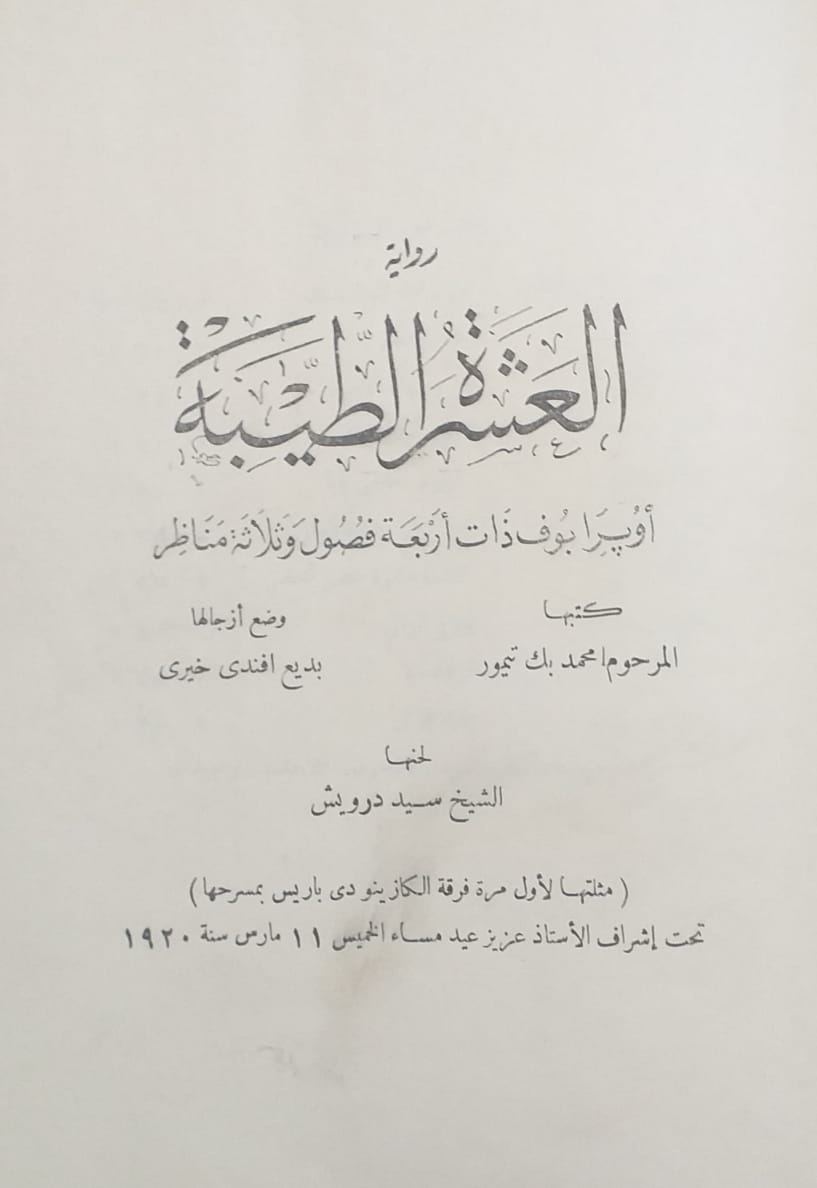

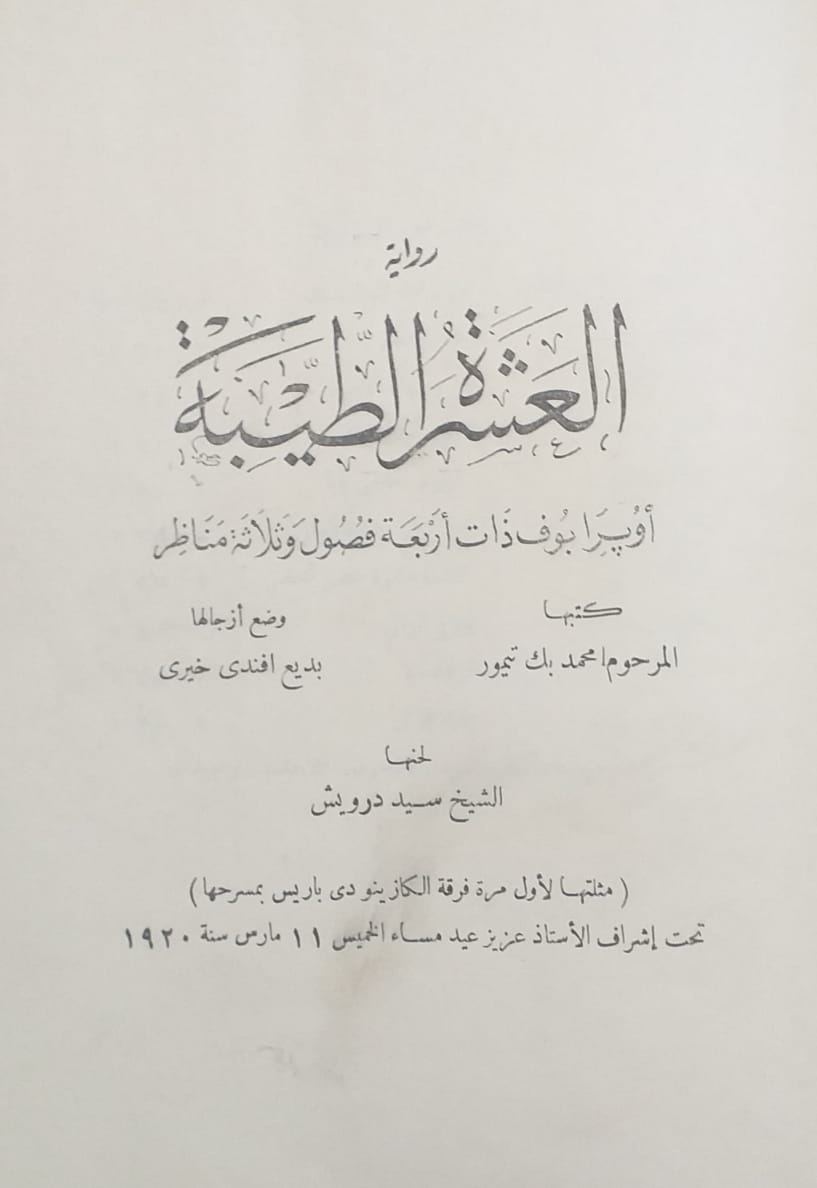

العشرة الطيبة

العشرة الطيبة

لذلك كانت توجهات أحمد تيمور باشا الثقافية والأدبية والفنية والبحثية، توجهات غريبة إلى حد بعيد، وجديدة على تلك العائلات أيضا، فهو الفنان والشاعر والمثقف والباحث الذى قضى وقتا طويلا فى كتابة "معجم الأمثال العامية"، وكان صاحب مكتبة ضخمة، وكان أبناؤه الثلاثة محمد ومحمود وإسماعيل، ينهلون منها المعرفة بكل صنوفها، والتزود بالثقافة الحديثة بكل مجالاتها، ولم يكن الأب إلا مشجعا ومرحبا ومعاونا فى مجال الثقافة.

وفى مجال الفن، كان الوالد أحمد تيمور باشا مولعا بفن المسرح، فلا تفلت مسرحية فى ذلك الزمان، أى أوائل القرن العشرين، إلا وشاهدها بصحبة الأبناء الثلاثة، وكان غالبا ما يحجز مقصورة فى مسرح "اسكندر فرح"، والذى كان يقع فى شارع عبد العزيز، والذى تحول الآن إلى شارع تجارى لبيع الموبيليات والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية.

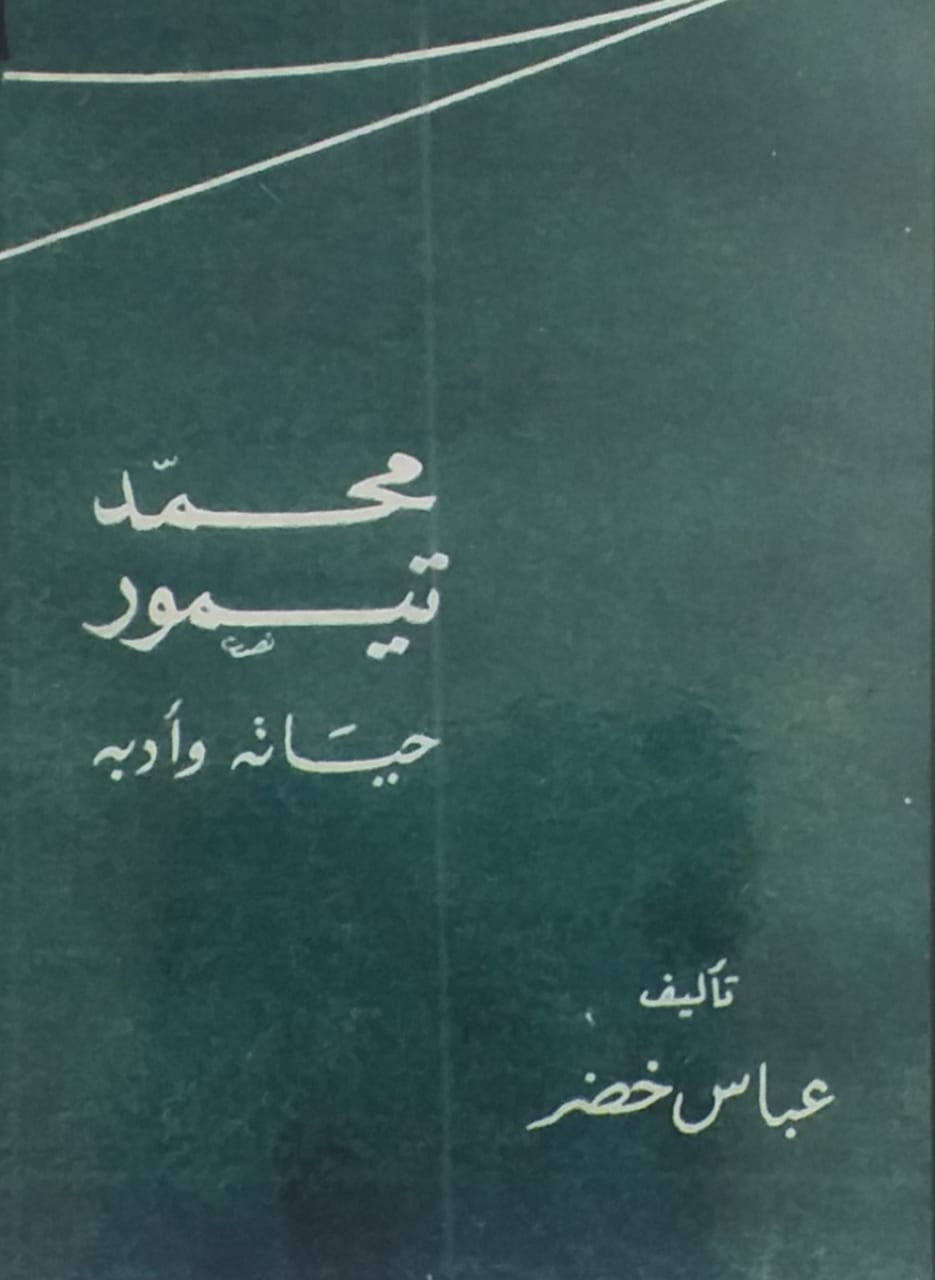

محمد تيمور حياته

محمد تيمور حياته

كان الأبناء الثلاثة يذهبون إلى ذلك المسرح، وشاهدوا هناك عددا لا بأس به من التمثيليات الجماهيرية، ذات الشعبية الواسعة، وكانت هذه التمثيليات إما مترجمة من لغات أجنبية، مثل هاملت لوليم شكسبير، وإما مقتبسة من المسرحيات الأجنبية، وكان الاقتباس طريقة شائعة فى ذلك الوقت، ومن هذه المسرحيات المستلهمة مسرحية صلاح الدين، وإما مسرحيات مستلهمة، من ألف ليلة وليلة، وما شابه، وهناك القليل من المسرحيات الموضوعة، إذ كانت حركة التأليف ما زالت فى طورها الأول.

المبدع محمد تيمور

المبدع محمد تيمور

كان الأب المثقف هو الذى يرعى الأبناء بشكل مباشر، وجاء فقد الزوجة - والدة الأبناء - عاملا جديدا لتكثيف تلك الرعاية، وكان الأبناء يستمتعون بذلك الجو الفنى الممتع، وكانوا يتعلمون كل يوم دروسا فنية بديعة، فى الشعر والمسرح والأغانى والموسيقى، رغم أن المسرحيات التى كانوا يذهبون إليها تعرض باللغة الفصحى، وإن تفاوتت فى مبناها _كما يقول محمود تيمور_ قوة وضعفا، وفى بيانها سلاسة وتكلّفا، وكانت اللهجة العامية شبه ممنوعة، إلا بعد أن ينتهى التمثيل، ويعقبه فصل ختامى يقوم به بعض الممثلين الفكهين ارتجالا، فيتحدثون ارتجالا باللهجة الدارجة، فى مشاهد عصرية ساخرة.

وكان الأب إلى جانب ولعه بالمسرح والرسم والتصوير، مفتونا على وجه خاص بروائع النغم، كما يقرر ابنه الأصغر محمود، وكثيرا ما كان يعقد فى المنزل حلقات الغناء مع الليل، وكان يستدعى أعلام المطربين فى ذلك الزمان، ومن بينهم الفنان الأهم والأقوى والألمع الشيخ سلامة، وكانت بينهما صداقة عامرة وألفة معروفة لدى الجميع، كما كان يستدعى المطرب محمد سالم، وهو كذلك من أعلام ذلك الزمان، وكان يلقبه الناس ب"العجوز"، رغم أنه كان فى سن الشباب، وكان يؤدى باقتدار، وله طرائف عديدة، ويقول محمود تيمور : "..وقد ظل محمد سالم بلبل حفلاتنا الغنائية للرجال، وكانت هناك حفلات أخرى نقيمها للحريم خاصة، لا يشهدها أبى ولا أحد من صحبه على الإطلاق، وكنا نحضرها بشفاعة الطفولة، وبطلة هذه الحفلات مغنية مشهورة هى العالمة شهدية، وما برح طيفها يتخايل لعينى، وإنى لأذكرها فى جلستها المسترخية على نمرقة وثيرة، وهى تتلألأ فى حلتها الوردية المقصبة، وصدرها توشيه القلائد.."، ويسترسل محمود تيمور فى وصف المناخ العائلى الذى مدّ ظلّه على كافة الأبناء الثلاثة.

محمد تيمور

محمد تيمور

وبالإضافة إلى كل ذلك، عندما وردت إلى مصر آلة "الفونوغراف"، وكان الناس يطلقون عليها اسم "الحاكى"، وانبهروا بها أشد الانبهار، سبق الأب المفتون بكل جديد إلى اقتناء تلك الآلة، وذلك لافتتانه وولعه وانجذابه الكبير للغناء، ولم تكن فى بداية استخدام تلك الآلة، أسطوانات معبأة للبيع، ولذلك كان أى من مشترى تلك الآلة، أن يسجّل على الأسطوانة ما يهوى ويحب ويريد تسجيله، من الأشياء المحببة له، ومن ثم كان الباشا يسجّل ما يحب، ومن بين تسجيلاته كان للشيخ مسلوب نصيب كبير، وهو صاحب أجمل التواشيح، كما سجّل لمحمد سالم العجوز كذلك، وبالطبع تم تسجيل طرائف وأناشيد وأهازيج ومواويل، ونداءات الباعة، والأذكار، وأغانى المداحين، وألحان راقصى الودع، وكل ما يتصل بالتراث الشعبى فى عالم الطرب والغناء والفنون السمعية.

المرحوم محمد تيمور

المرحوم محمد تيمور

هذا المناخ الذى كان يوفره الأب المثقف والذواقة والباحث، وترك تأثيراته العميقة فى الفتيان الثلاثة، ولكن الفتى تيمور وأخوته ولعوا بالمسرح بشكل أساسى، وعلى مسرح اسكندر فرح، شاهد الصبية الثلاثة الشيخ سلامة حجازى العظيم، رائد الغناء فى مصر، ورغم أن صاحب "الجوق" كان يستأثر بما تدره المسرحيات والغناء، إلا أن الشيخ سلامة كان عاشقا للفن، ولم يهتم بشأن الدخل، وظل راضيا بخمسين جنيها كان يعطيها له صاحب المسرح كل شهر، وكانت قصة الشيخ سلامة، قصة كفاح حقيقية، إذ إنه بدأ مقرئا يؤذن للصلاة فى مسجد سكندرى، ومع الأيام راح الشيخ سلامة يطوّر من ثقافته الفنية، واقترب من أبى خليل القبانى، ودرس ألحانه، واستقى منها دروسا كثيرة، وحفظ كثيرا من التواشيح، وحرص على الإنصات للألحان الغنائية الجديدة فى دار الأوبرا، مما أمدّ موهبته بعناصر كانت عظيمة فى كافة أشكال الأداء التى مارسها فيما بعد، وجعلت منه فنانا عظيما وملهما.

مسرح المنزل:

ورغم أن محمد تيمور وأخويه إسماعيل ومحمود كانوا يذهبون إلى كافة المسارح المتاحة آنذاك، إلا أن الشيخ سلامة حجازى كان الملهم الأعظم لهم، وللفتى الموهوب محمد تيمور، ومن ثم قرر الفتى أن يقيم مسرحا منزليا، ويعمل على تحويل أثاث المنزل _كما يكتب علاء الدين وحيد_ إلى ديكور لا يحلم به أى مسرح حقيقى، وتشجيع الأسرة والأصدقاء والخدم، وفكر الصبية فى استكمال كل أدوات المسرح الناقصة، مثل الثياب والستارة والأضواء والملقن، ورغم أن هذه الأدوات ليست متوفرة، ولا يعرفون كيف يأتون بها، إلا أن تفكيرهم والحاجة أديا لكى يفكروا فى أحد أصدقاء الوالد، وهو الحاج محمد الشامى، وهو واحد من الذين كانوا يترددون على بيت الأسرة، وكان من الطهاة الممتازين فى صناعة الحلوى، وكان الشامى حلو الحديث، وراح يساعدهم فى العثور على هذه الأدوات، كما أنه شاركهم فى التمثيل، ولعب أحد الأدوار فى أحد عروضهم البدائية، يقول محمود تيمور : "..وخيل إلينا أن الحاج محمد الشامى تتجسم فيه نزعاتنا الفنية فى مجال التمثيل، فآثرنا عوانا لنا على تحقيق مشروعنا الضخم فى إنشاء مسرح عام، وعرضنا عليه الفكرة، فهش لها وبش، ونفخ فيها من روحه، وأذكى خيالنا بما زين لنا من أوهام، ومازال بنا يرينا الطريق ميسورا، والعقبات مذللة، حتى أقبلنا عليه، ووثقنا به، وملء نفوسنا طمأنينة ورضا"، ويستفيض محمود فى إسناد كثير من الفضل لهذا الرجل الكريم، بينما كانت طموحاتهم تعلو وتعلو حتى انضم إليهم الفتى زكى طليمات، فأضاف بعضا من العناصر الجديدة إلى المسرح المنزلى، وبفضل طليمات انتقل المسرح المنزلى الصغير من الحجرات الداخلية، إلى الأبهاء والردهات والحدائق.

جماعة أنصار التمثيل

جماعة أنصار التمثيل

وتطورت طموحات الفتية الصغار، وراحوا يخرجون ويعرضون أعمالا كبرى، بإمكانياتهم المحدودة، وكان من بين تلك العروض، "رواية عايدة"، وحدث مالم يخطر على بالهم، إذ كانوا منهمكين فى تمثيل العرض، إذ جاء صوت الأب مناديا لأحد الغلمان المشاركين فى العرض، وكان الغلام فى هذه اللحظة يمثّل دور "عم ناصر" والد "عايدة" فى لحيته الكثة، ووجهه المربد، فما سمع الغلام صوت الأب تيمور، حتى قفز من المنصة دون وعى، مستجيبا للنداء، فلما أقبل فى هيئته وشارته، أدرك الأب على الفور ماكان الصبية ينهمكون فيه، فصرف عنه البطل الممثل والد عايدة، ليستكمل أداء دوره، وانتحى جانبا ناحية من الدار ليشرف منها _دون أن يدرك الصبية- على التمثيل البيانى الجميل.

وهذا درس بليغ يقدّمه أحد الباشوات النبلاء فى ذلك العصر، وهو مثال نادر بالطبع، لم يتكرر إلا قليلا فيما بعد، ولكنه يثبت أن تلك الأرستقراطية المصرية، والتى كانت لها جذور عديدة فى عدة أعراق أخرى، ساهمت بقدر كبير فى تقديم أعمال عظيمة تحت المظلة المصرية، وبروح مصرية، أحمد تيمور باشا الباحث الكبير والفنان، ثم الشاعرة البليغة عائشة التيمورية عميدة شاعرات العهد القديم فى القرن التاسع عشر، كما كان محمد ومحمود تيمور ثمرتين بالغتى النضج والإبداع، وكان محمد تيمور الذى رحل شابا، رائدا فى مجالات عديدة.

محمد تيمور

محمد تيمور

مرحلة أوروبا:

بعد حصول محمد تيمور على البكالوريا، أرسله والده إلى برلين لدراسة الطب، وكان هذا الاختيار لا يخص الابن، بقدر ما كان يخص الأب، لأن طبقة الأرستقراطية لا بد أن تحافظ على قدر من التقاليد المرعية لديهم، وكان الطب هو أحد المجالات المرموقة التى تليق بأحد أبناء تلك الطبقة، ولكن الابن ذهب إلى برلين، ولكنه لم يوفق، وبالتالى قرر الذهاب إلى باريس لدراسة الحقوق، ومجال الحقوق كان أيضا من المجالات المستحبة، وكانت دراسة الحقوق دراسة رائجة فى هذه الطبقة، وذهب الفتى إلى باريس، وهناك راح يستوعب ويعيش مع كل تجليات باريس الفنية، ومنذ أن غادر برلين، وهو يتأمل الطبيعة والشوارع والناس، ويشعر بأنه مقبل نحو رحلة عظيمة، وكتب فيما بعد "مذكرات باريس"، وكانت محبته التى سجلها نحو باريس عارمة، إذ كتب يقول: ".جال بخاطرى وأنا جالس فى السيارة مع والدى خواطر ثلاثة، الأول أنى رأيت فى الباريسيين وجوها ليست بالغريبة عن وجوه الشعوب اللاتينية التى يعيش كثير من أفرادها تحت سماء بلادنا، والثانى أنى شعرت بالفرق الهائل بين الشعب الألمانى والفرنسى، فالأول شعب أرستقراطى، والثانى شعب ديمقراطى، ففى ألمانيا ترى الخدم يلبون إشارة السيد طائعين كالعبيد، وفى فرنسا تجد الحمالين يعاملونك معاملة النظير، وما أجمل أن يشعر جميع أفراد الشعب بكرامة أنفسهم، والثالث أنى لم أجد باريس تستهوى الأفئدة وتأسر القلوب، فأين جمالها الذى كانت تتوق نفسى لرؤيته، لقد كنت أظنها بلدة أديمها من فضة وحجارتها من ذهب، فإذا بها بلدة هى كالقاهرة، إذا نظرت إليها من فوق جبل المقطم بمنظار معظم، ولكنى لا أكتم القارئ، أنى بعد أن وقفت على جمال باريس الحقيقى وعرفت كيف تقضى الحياة فيها، أحببت تلك البلدة كثيرا، وعرفت مابينها وبين بلادنا الشرقية من الفرق الكبير..".

حياتنا التمثيلية

حياتنا التمثيلية

هذا غيض من فيض مما كتبه تيمور عن حياته فى باريس، لكن المذكرات تتمتع بسلاسة نادرة، ووضوح ساطع، وضوح قادر على الوصول إلى قلب المعنى، وأظنها من أول المذكرات التى كتبت باريس بهذا الشكل، وربما يكون تيمور قد سبق طه حسين فى ذلك، بل سبقه فى اكتشاف الصلة التى تربط بين الشرق والغرب عبر المحطة الباريسية، تلك الفكرة التى أقام د طه حسين عليها كتابه العظيم "مستقبل الثقافة فى مصر"، وأؤكد أن كثيرا من الأفكار التى طرحها تيمور فى تلك الفترة المبكرة من القرن العشرين، قد تم تدويرها فيما بعد، وإعادة إنتاجها بطرق مختلفة، وهو أحد من كانوا ينشرون ثقافة التقدم والحرية والعدالة الاجتماعية بشكل عميق وواسع، وعبر وسائط فنية منها الشعر والمسرح والقصة والرواية أيضا.

لم يكمل تيمور ما كان مقررا له، إذ مكث هناك ثلاث سنوات، من 1911 حتى 1914، وكان يأتى فى زيارة سنوية إلى القاهرة، وعندما عاد عام 1914، نشبت الحرب العالمية الأولى أظفارها فى العالم، وتوقفت الطرق، وتعطلت الأسفار، وبالتالى اضطر أن يستكمل حياته فى مصر، دون أن يكمل تعليمه، ولكنه عاد إلى هواياته ومجالاته الفنية والثقافية القديمة.

جمعية أنصار التمثيل:

فى ذلك الوقت من القرن العشرين، كان الشباب المقبل على الفن، يبحث عن أشكال مستقلة ومؤثرة وشبه شعبية، بعيدا عن الأروقة الخاصة، والصالونات المنزلية، وكانت مصر فى ذلك الوقت، أى العقد الثانى تعيش أجواء سياسية محتدمة، والاحتلال كان جاثما على صدر البلاد، كما أن الحياة الاجتماعية كانت خانقة، لذا بدأت مجالات فنية تتسع وتبحث لها عن كيانات قوية، وكان وعى المثقفين ينمو لدى الجيل الجديد الذى ينتمى إليه الفتى محمد تيمور، وبالتالى نشأت جمعيات متفاوتة فى قوتها وضعفها، وكان من بين تلك الجمعيات، جمعية أنصار التمثيل، كما تكونت جمعية رقى الآداب والتمثيل التى أسسها زكى طليمات، ومعه نخبة من شباب الجيل مثل فؤاد رشيد ومحمد صلاح الدين وغيرهم، ولم تكن جمعية زكى طليمات بقوة جمعية أنصار التمثيل التى أسسها محمد عبد الرحيم، وهو شقيق القاص الموهوب محمود طاهر لاشين، وتلا رياسة الجمعية بعد رحيل مؤسسها الأول كان محمد تيمور، ثم سليمان نجيب.

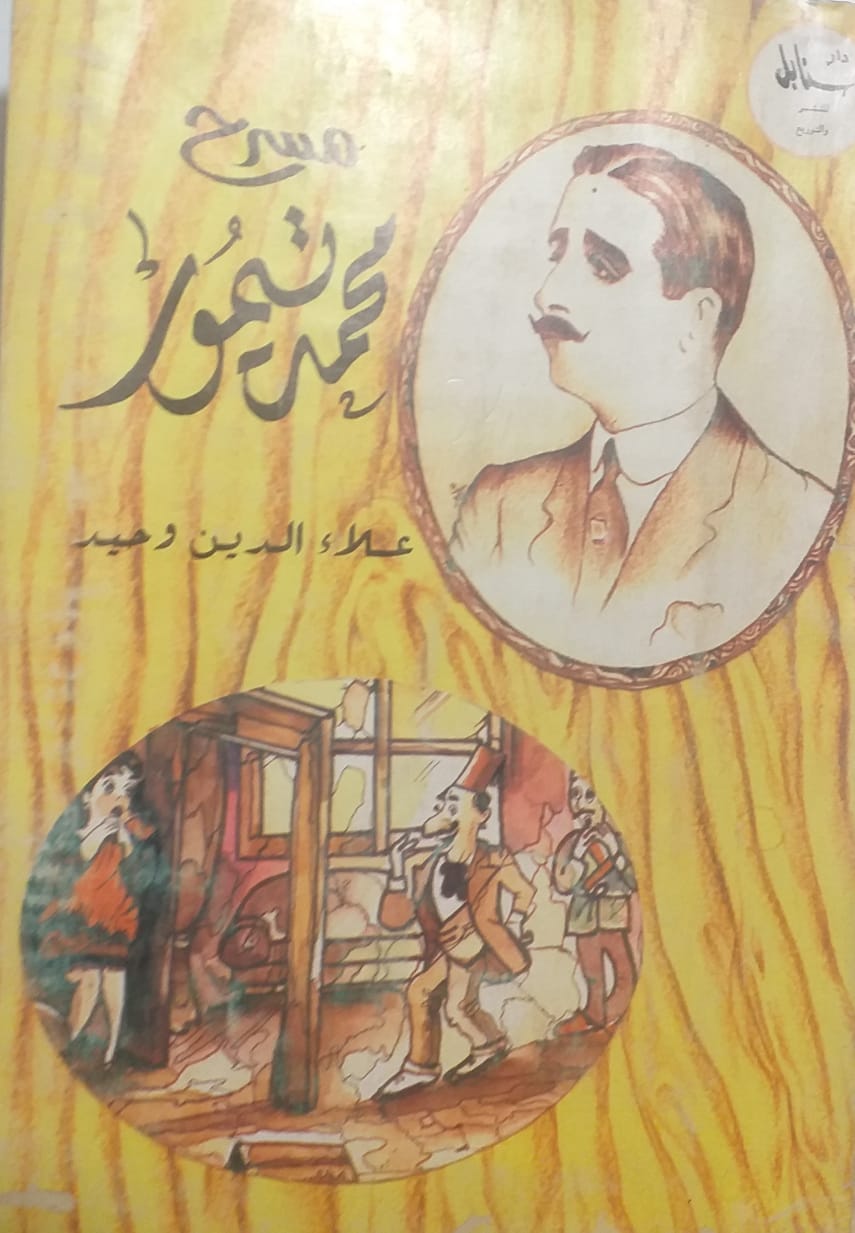

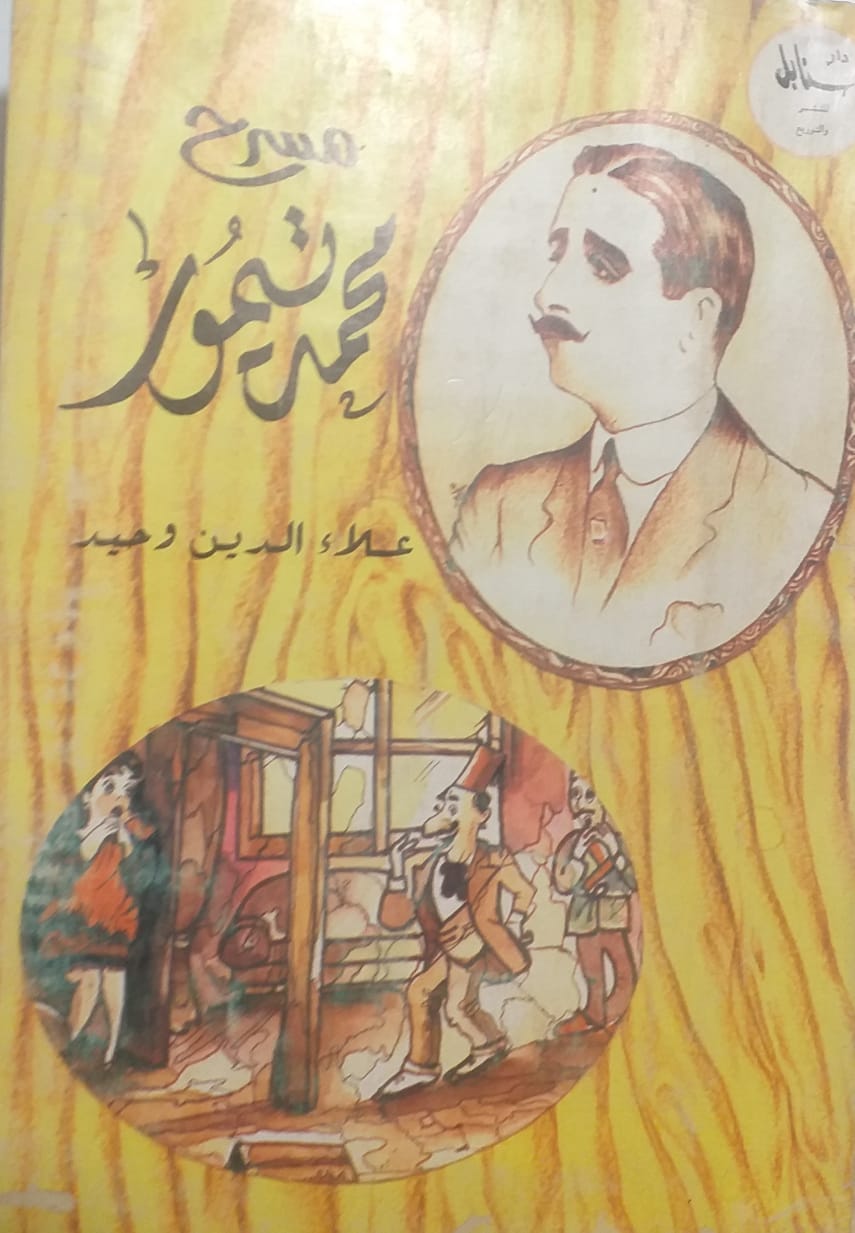

مسرح محمد تيمور

مسرح محمد تيمور

كان محمد عبد الرحيم نشيطا جدا فى تقديم العروض وإنتاجها، والمشاركة فى تمثيلها، وهو يحتاج إلى وقفة متأملة وأعمق من تلك السطور، وهو رحل مبكرا قبل أن يستكمل أحلامه وطموحاته، ولكن محمد تيمور الذى خلفه، وقام بأعباء الجمعية، قدم روايتين فازتا بنجاح عظيم، وقام ببطولتهما واحدة تلو الأخرى، الأولى مسرحية "العرائس" وهى مسرحية قام بترجمتها اسماعيل وهبى، شقيق الفنان يوسف وهبى، والثانية رواية "عزة بنت الخليفة"، وكان ابراهيم رمزى قد ترجمها اقتباسا من المسرح الأوروبى، وكان إلى جانب تيمور فى بطولة المسرحية، الشاعر أبو الوفا محمود رمزى نظيم .

زكى طليمات

زكى طليمات

كان الفتى تيمور مفعما بحب المسرح، وعاشقا له منذ أن شاهده ومارسه فى البيت، وعندما ذهب إلى فرنسا، وقضى سنواته الثلاث هناك، ولم يكمل تعليمه، لكنه غنم ثروة ثقافية وفنية طائلة، ودائما كان يذهب إلى المسارح هناك، ولكنه كان مشغولا بتطور المسرح فى مصر، وكان دائما ما يسأل شقيقه محمود فى رسائله عن تطور المسرح فى مصر، وعندما عاد، ولم يستطع العودة، راح يضرب فى كل اتجاه، فالتف حوله صفوة من الشباب الواعى والمثقف، كان هو الرائد والمعلم، وكان يلقى بأفكاره الجديدة والعميقة إليهم، وكانوا خير من يستقبلها، وكان هذا مشجعا له بشكل كبير، فأقبل _كما يقول شقيقه محمود فى كتابه "طلائع المسرح العربى"_فى عزم ومضاء يكتب فى الصحف، ويخطب فى المجامع، وينظم القصائد، ويؤلف القصص والمسرحيات، ويسهم فى أندية وجمعيات للأدب والفن.

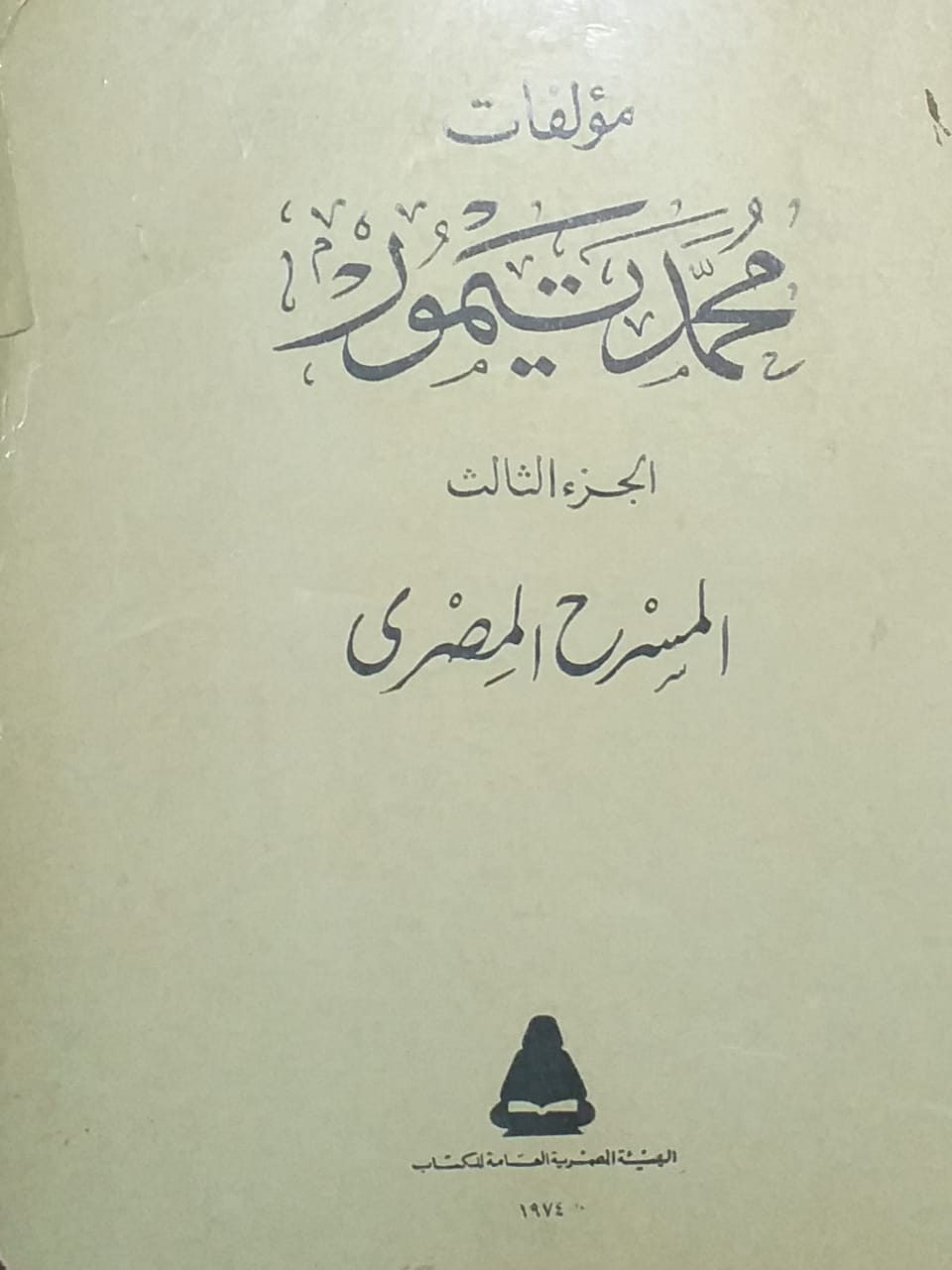

مؤلفات محمد تيمور

مؤلفات محمد تيمور

النادى الأهلى ساحة للثقافة والفن:

بعد مرحلة جمعية التمثيل، جاءت مرحلة أخرى أكثر اتساعا، إذ كان النادى الأهلى، يقدم كثيرا من حفلات السمر الفنية والثقافية، حفلات تجمع بين الأدب والطرب والتمثيل، وهذا أمر كان سائدا فى تلك الفترة، ووجد محمد تيمور نفسه بين رفاقه فى قلب النادى، وكان قد تعوّد على الخطابة والإلقاء والتمثيل، ولذلك بزغ نجمه سريعا، وشارك فى هذه الحفلات بكل طاقته، فكان يلقى قصائده التمثيلية التى كان يؤلفها فى تلك الفترة، وكان يشاركه فى أدائها رفيقه داوود عصمت، وكانت أشهر تلك القصائد، القاتل وطيف المقتول، والعفو عند المغفرة، وغيرها من قصائد أخرى.

طلائع المسرح العربى

طلائع المسرح العربى

ولما اشتهر فى المجتمع بعد تجربة النادى الأهلى، كان أصدقاؤه يلحون عليه لكى يشاركهم المسرحيات الكبرى، خاصة الرائد جورج أبيض، ورفيقه عبد الرحمن رشدى، ولكنه كان مستمتعا بتجربته فى النادى الأهلى، وكان من أشهر من كانوا يلقون منولوجات هناك، الفنان سليمان نجيب، وله أزجال فى غاية اللطف والجمال، لكنها لم تجمع فى ديوان، وكان من بين فنانى وشعراء النادى الأهلى الشاعر إمام العبد، والفنان عزيز عثمان وشقيقه ابراهيم عثمان، وكانوا جميعا يلقون شعرا ومنولوجات وفصولا من مشاهد مسرحية.

هذه كانت البداية التى مهدت لمحمد تيمور مستقبلا عظيما، سنتناوله فى حلقة قادمة.