يشيع بين مؤرخى الأدب العرب الحديث اعتقادٌ، مَفادُه أن ظهور بعض الأنماط المصنَّفة ضمن تيار الخيال العلمى قد تم فى مصر مع مَطلَع عقد الأربعينيات من القرن العشرين، ويضرب بعضُهم لذلك مثلًا بنماذج الدراما الإذاعية الخيالية للأديب المصرى الراحل الدكتور "يوسف عز الدين عيسى" (1914 – 1919)، الذى خلط فى أعماله الأدبية بين الخيال والواقع، بأسلوبٍ رمزى يستَبطِنُ تحليلًا للواقع المَعيش آنذاك. غير أن هذا الاعتقاد تعوزه الشواهد الكفيلة بوضع هذه التجربة المبكرة فى موضعها الصحيح؛ بالنظر إلى كون أغلب هذه الأعمال الإذاعية مفقودة حاليًا.

غير أن هذا الاعتقاد ذاتُه، الذى يعود ببدايات أدب الخيال العلمى العربى إلى عقد الأربعينيات من القرن الماضي، لا يرقى إلى منزلة الإجماع القَطعى، إذ نرى اختلافًا فى التحديد الزمنى لانطلاق هذا اللون من التيارات الأدبية ضمن بقية أجناس الأدب العربى الحديث. بل إننا نلمح هذا الاختلاف حتى بين الأدباء المتخصصين فى بعض أنماط هذا التيار؛ ومنهم الكاتب المصرى الراحل "أحمد خالد توفيق" (1962 – 2018)، الذى – وإن يكن قد أشار لمحاولات "يوسف عز الدين عيسى" – ذهب إلى الإشارة لريادة "توفيق الحكيم"، فى بعض الأعمال المؤلّفة فى نهاية عقد الخمسينيات من القرن الماضي.

وقد حاول "أحمد خالد توفيق" وضع تصور تاريخى متسلسل، لأوائل كُتّاب الخيال العلمى العربي، من خلال مقالٍ له بعنوان "أناناس على سطح القمر: أدب الخيال العلمى والعالم العربي"، وهو مقال منشور عام 2006، تحدث فيه عن بعض أهم التحديات التى تُجابِه كُتّاب هذا اللون الأدبى فى البلاد العربية، والإشكاليات التى يواجهونها فى التَلَقّى والاستقبال لدى عموم القرّاء العرب، وكذلك لدى المتخصصين وكبار المثقفين المهتمين بالدراسات الأدبية. وقد استشهد "توفيق" فى ذلك بمقولات لبعض أدباء هذا التيار، مثل الكاتب السعودى "أشرف إحسان فقيه"، وكذلك بإشارته لدراسات بعض النقاد والباحثين المتخصصين، مثل الأديب الباحث المصرى الراحل "فاروق خورشيد"، وهى مقولات ودراسات تصف هذه الإشكالية وتحاول تحديد أسبابها، سواء فيما يتعلق بأدب الخيال العلمي، أو بأدب الخيال على إطلاقه.

وبرغم أن "توفيق" قد أشار فى مقاله إلى أن بعض المتخصصين يُرجعون بدايات أدب الخيال العلمى العربى إلى جذور قديمة جداً، مثل أسطورة "حى بن يقظان"، لكنه بَيَّن أن محاولته تتعلق بالنماذج المعاصرة العربية، أو على حد تعبيره: "على الأقل بعد ما ظهر مصطلح خيال علمى للوجود".

وفى هذا الإطار، حدّد "أحمد خالد توفيق" فى مقاله بدايات أدب الخيال العلمى العربى على النحو التالي: "فى مصر كانت هناك محاولات متناثرة لتوفيق الحكيم فى سنة مليون ورحلة إلى الغد ويوسف عزالدين عيسى فى أعماله الإذاعية التى فقد معظمها للأسف. وفى الستينيات ظهر من كتبوا الخيال العلمى وهم يعرفون ما يفعلون جيداً.. من هؤلاء مصطفى محمود بروايتيه العنكبوت (1965م) ورجل تحت الصفر (1967م).. ثم نهاد شريف الرائد الأهم فى أدب الخيال العلمي، والأديب الوحيد الذى كرس نفسه لهذا النوع من الأدب فحسب، فى روايته قاهر الزمان (1972م) ومجموعته القصصية رقم أربعة يأمركم (1974م) وسكان العالم الثانى (1977م) والشيء (1989م) ورواية ابن النجوم (1997م)....".

ويستمر "توفيق" فى تتَبُّع عدة نماذج عربية، لا يخرج أقدمها عن نهاية عقد الستينيات من القرن الماضي؛ كالكاتبة الجزائرية "صافية كتو"، والكاتبة الكويتية "طيبة أحمد الإبراهيم"،

مُنَوّهًا كذلك بتجربة الكاتب السورى "طالب عمران"، الذى تخصص فى هذا اللون، من خلال دراسات تناول فيها أدب الخيال العلمى فى منتصف السبعينيات، ثم توالت أعماله الأدبية فيه مع انطلاقة عقد الثمانينيات وما بعده، بالإضافة إلى نماذج عربية أخرى من عقد التسعينيات وأوائل الألفية الثالثة.

وكما هو واضح فى مقال "أحمد خالد توفيق"، فريادة هذا اللون الأدبي، وفقًا لما أورَدَه من أسماء، لم تتعَدّ حدود عقد الأربعينيات مع "يوسف عز الدين عيسى"، وإن يكن خَصّ "توفيق الحكيم" بشيء من الصدارة، برغم أن مسرحية "رحلة إلى الغد" لم تصدر إلا أواخر عام 1957.

والمتأمل لما أورده "توفيق" فى مقاله ذاك، يخلُص إلى أنه يتفق تمامًا مع ما أورده الأديب الناقد المصرى الراحل "يوسف الشاروني" (1924 – 2017)، فى كتابه المهم "الخيال العلمى فى الأدب العربى (حتى نهاية القرن العشرين)"، الصادر عام 2002. ويبدو هذا التوافق تحديدًا فى اعتراف "الشاروني" لـ"يوسف عز الدين عيسى" بمكان الصدارة فى أدب الخيال العلمى العربي، وإن يكُن اعترافًا غير قطعى – كما يبدو من استعماله لفظة (لعل)، كما أنه اعتراف يأخذ فى الاعتبار الفوارق التصنيفية الدقيقة بين الفانتازيا والخيال العلمي؛ وذلك بقوله: "ولعل الدكتور يوسف عز الدين عيسى (1914 – 1999) رئيس قسم الحيوان بكلية علوم جامعة الإسكندرية سابقًا كان من أسبق الأدباء الذين كانت كتاباتهم بواكير أدب الخيال العلمى باللغة العربية، فهو أدب أقرب إلى الفانتازيا منه إلى الخيال العلمي، وهو يهتم بالفكرة الفلسفية أكثر من اهتمامه بالفكرة العلمية، بحيث تكاد الأخيرة أن تصبح مجرد أداة أو وسيلة للأولى. وقد بدأ الدكتور يوسف عز الدين عيسى هذا اللون من الكتابة منذ مطلع شبابه الباكر عام 1940".

أما الكاتب السورى "محمد عزام"، فيذكر فى كتابه "الخيال العلمى فى الأدب"، الصادر عام 1994، بعض التجارب العربية الأقدم عهدًا مما أورده "توفيق"، ومنها: قصة "خيمي" للأديب المصرى "سلامة موسى"، والتى نُشِرَت عام 1926، متضمنةً رحلة إلى المستقبل المصرى عام 3105، وقد صَنَّفها "محمد عزام" ضمن جنس الرواية العلمية التى تحاول عرض رؤية مستقبلية أفضل للمجتمع البشري.

ثم يعود "عزام" للتوافُق مع "أحمد خالد توفيق" فى إحلال "توفيق الحكيم" منزلة الصدارة، لكن فى فرع محدد من فروع الخيال العلمي، وهو أدب الخيال العلمى فى غزو الكواكب، الذى يحدد له منتصف الخمسينيات كمُنطَلَق عربي؛ وذلك حين يقول: "وكان الأدباء المصريون سباقين إلى معالجة هذا اللون الأدبي، أمثال توفيق الحكيم، ويوسف السباعي، وفتحى غانم، ومصطفى محمود، وأنيس منصور ونهاد شريف. ولعل توفيق الحكيم أول هؤلاء الأدباء الذين كتبوا فى هذا المجال.... فوضع مسرحيته (تقرير قمري)..... وفى مسرحيته (شاعر على القمر).... وفى مسرحيته (رحلة إلى الغد)...".

كذلك فقد أرّخ بعض كُتّاب الخيال العلمى العرب المعاصرين بدايات دلوفهم هذا المجال، وإن يكن أقدمهم لم تتجاوز بداياته حدود عقد السبعينيات، ومنهم الكاتب المصرى الراحل "راجى عنايت" (1929 – 2020)، الذى حدد بداية دلوفه مجال أدب الخيال العلمى بعام 1974، وذلك فى مقالٍ بعنوان "بين الخيال العلمى والرؤية المستقبلية"، وهو مقالٌ منشور عام 2006، وضّح فيه أن انبهاره بالكاتب البريطانى "آرثر كلارك" (1917 – 2008) هو ما دفعه لخوض معترك هذا المجال، وتحديدًا فى نطاق أدب الرؤى المستقبلية العلمية.

"سياحة الفضاء" وإعادة النظر فى ريادة "توفيق الحكيم" لأدب رحلات الفضاء:

غير أن الذاكرة الوثائقية كثيرًا ما تتضَمّن فى باطنها من الكنوز المجهولة ما هو جديرٌ بالكشف عن مفاجآتٍ، مِن شأنها تغيير ما استقَرَّ من اعتقاداتٍ سارية فى تاريخ الإبداع، بِعامَّةٍ، وإعادة النظر فى هذه الاعتقادات، لتصويب غير الدقيق منها، ولإزاحة أستار الظلال عن أسماء مبدعين ظلوا مَجاهيل زمنًا طويلًا، وعن أعمال إبداعية لم تحظَ بما تستحقه من اعترافٍ بِسَبق الريادة.

ينطبقُ ذلك تمام الانطباق على عملٍ أدبي، لم يأتِ على ذكرِه أى مِمَّن حاولوا التأريخ لبدايات أدب الخيال العلمى العربي، وتحديدًا فى فرع رحلات الفضاء وغزو الكواكب، وهو ما ظهر جَلٍيًّا فى الأمثلة السابق إيرادُها، وبخاصةٍ فى إجماع كلٍ من "يوسف الشاروني" و"أحمد خالد توفيق" و"محمد عزام" على ريادة "توفيق الحكيم" لهذا اللون الأدبي، من خلال أعمالٍ نُشِرَ أقدمُها عام 1957، وهى "رحلة إلى الغد"، فضلًا عن كونه لم يَعُد لمعالجة هذا اللون إلا بعد خمسة عشر عامًا، حين نشر "تقرير قمري"، و"شاعر على القمر" عام 1972!.

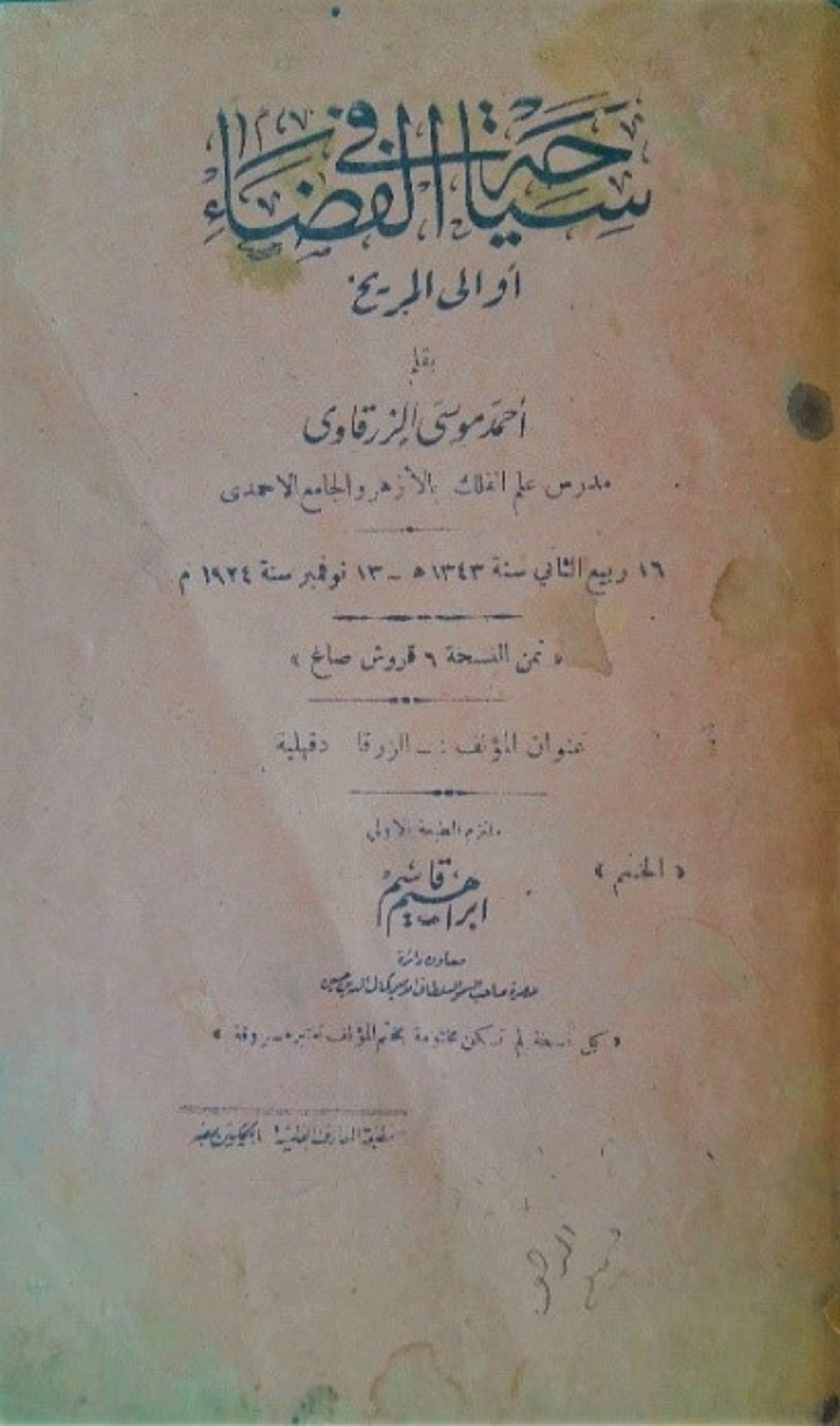

الغريب أن هذا النَصّ الأدبى المُهمَل تأريخُه – وأغلب الظن بسبب مَجهولِيَّتِه لدى مَن أرّخوا لأدب الخيال العلمى العربى – يسبق أقدم تجارب "توفيق الحكيم" فى الكتابة الخيالية عن غزو الفضاء والكواكب برُبع قرن، ويسبق تجربتَيه "تقرير قمري" و"شاعر على القمر" بثمانية وأربعين عامًا! كما يسبق أولى محاولات "يوسف عز الدين عيسى" فى مجال الخيال العلمى بحوالى ستة عشر عامًا؛ إذ نُشِرَ عام 1924، كما يظهر بوضوح من بيانات غلافه، وهو ما يضيف إليه أسبقية جديدة، وهى ظهوره قبل عامين كاملَين من نشر قصة "خيمي" لـ"سلامة موسى"، التى ذكرناها آنفًا بالإحالة لكتاب "محمد عزام".

والنَّص المجهول بعنوان "سياحة فى الفضاء، أو إلى المريخ"، وهو مَصوغ فى قالب روائى قصير "نوفيلّا" Novella، من ثلاثة فصول، جاءت فى 54 صفحة من القَطع الصغير.

وقد حصلتُ على إحدى نُسَخ هذه الرواية بمحض الصدفة – وهى النسخة التى اعتمدتُ عليها فى كتابة هذا المقال – حيث كنت قد اشتريتُها ضمن مجموعة من الكتب المختلفة، من أحد تجار الكتب القديمة بالقاهرة.

أما مؤلف الرواية، فقد أثبَت اسمه ثلاثيًا وصِفَتَه الوظيفية أسفل العنوان على النحو التالي: "أحمد موسى الزرقاوي، مدرس علم الفلك بالأزهر والجامع الأحمدي". ويُعَدّ هذا التأطير الوظيفى فى حد ذاته إشارة بليغة الدلالة؛ إذ هو دليل على أن هذا الرائد المجهول إنما ينطلق فى تجربته الأدبية من خلفية علمية متخصصة، ولا يعتمد فى صياغته الخيالية على مجرد السَبك الأدبى الخالص – كما هو الحال لدى "توفيق الحكيم" – وهو بذلك يشترك مع الدكتور "يوسف عز الدين عيسى" فى هذه الخلفية التأسيسية العلمية، التى ربما كانت الدافع فى توجيه مُخَيَّلَتَيهما الأدبيتين هذه الوجهة.

نسخة مطبوعة من الرواية المجهولة

أما الدلالة التى لا تقل أهميةً عن هذا الاعتبار العلمي، فهى الإشارة الصريحة للانتماء المؤسَّسى الوظيفى لهذا الرائد المجهول، بِوَصفِه مُدَرِّسًا بالأزهر والجامع الأحمدي، خلال الرُبع الأول من القرن العشرين، أى فى غضون تلك المرحلة التى كانت تَبِعات ثورة 1919 لا تزال متأجّجةً خلالها، مُتيحةً المجال لزُمرة وطنية من رجال الأزهر والكنيسة للبروز فى مُعتَرَك إرساء خطاب الوحدة الوطنية بين عُنصُرَى الأمة المصرية.

يقتَرِن ذلك بدلالة تاريخ نشر الرواية نفسها، 1924، أى بعد عام من صدور دستور 1923، وبعد قرابة عامين من صدور تصريح 28 فبراير 1922، الذى استقلت مصر فى أعقابه، وفى ظل وزارة "سعد زغلول"، التى استمرت من 28 يناير 1924إلى 24 نوفمبر 1924. ويتضح من التاريخ التفصيلى لنشر الرواية على الغلاف، وهو 13 نوفمبر 1924، أنها صدرَت قبل أحد عشر يومًا من استقالة حكومة "سعد زغلول"، على أثر مصرع "سير لى ستاك" يوم 20 نوفمبر من العام نفسه.

ويتأكد هذا الاعتبار الوطني، الذى كان يتمثلٌ آنئذٍ فى مَسعىً رئيس، هو الحرية، حرية الوطن، وحرية أبنائه من كافة صنوف القهر، والاستعمار، والجهل، والعَوز؛ وذلك حين نتأمل صيغة الإهداء الذى كتبه مؤلف الرواية فى صدارتها، والمطبوع بعد غلافها الداخلى مباشرةً، حيث يقول فيه: "إلى الشجرة المباركة. إلى الزهرة اليانعة من تلك الشجرة. إلى تلك التى عناها رجُل الإسلام عمر بن الخطاب بقوله "مذ كم تعبَّدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا" إلى تلك التى لم أجد لها مثالًا فى أنحاء الكرة ووجدته فى عالم المثال الأعلى. إلى مُنية النفس التى قامت النهضة لأجلها. إلى روح الآمال التى أُهرِقَت الدماء الزكية فى سبيلها".

نحن هنا أمام أديب يتدَلَّهُ عشقًا فى حرية مصر، ويهديها خلاصة إبداعه، وباكورة تجاربه الرائدة فى لونٍ أدبى لم يكن مطروقًا فى عصره. وهو فى إهدائه ذاك، لا يتوقف عند حدود الوجدان المشتعل فقط، بل يقرِن بينه وبين مشروع النهضة المصرية، الذى لم ينفَصِم خطاب التحديث والإبداع فيه عن مَساعى الاستقلال والفداءُ بالنفس فى سبيله.

وفى تقديرى أن هذا السياق لا يقل أهميةً فى تفسير ظهور هذه التجربة الرائدة إلى النور، عن أهميته فى تفسير ظهور رواية "زينب" للدكتور "هيكل"؛ فلإن كانت "زينب" قد ظهرت عام 1913 مُتَضَمّنةً ثيمة تَحَرُّر الفلّاحة المصرية من ربقة قيودٍ طالما رانت على حريتها، بالتزامُن مع الاحتشاد الذى انفجر بعد ست سنوات فى ثورة 1919، فإن "سياحة فى الفضاء" جاءت فى أعقاب هذه الثورة بسنواتٍ قلائل، لتعطى نموذجًا من نماذج تَشَوُّف المصريين – حتى المحسوبين على خطاب التراث منهم - لاختراق حُجُب المجهول، وارتياد آفاق العلم الحديث، الذى كان حِكرًا على غيرهم حتى عهدٍ قريب، وهو ما لا يقل عنه أهميةً ريادتُها الجريئة حين طَرَق مؤلفُها سبيلًا مهجورًا تمامًا، من سُبُل التعبير الأدبي، خلال مرحلةٍ كان السوادُ الأعظم من كُتّابها – حتى المشاهير منهم - أسرى التأليف فى موضوعات محدودة، يغلب عليها التَوَجُّه الوجداني، والاستبطان الذاتي، والإسراف العاطفي، والاستلهام المباشر من أحوال المجتمع.

وربما يلقى هذا السياق ذاته ضوءًا كاشفًا على بيانٍ آخر من بيانات غلاف رواية "سياحة فى الفضاء"، وهو البيان الذى ينُصّ على كون "ملتزم الطبعة الأولى إبراهيم قاسم، معاون دائرة حضرة صاحب السمو السلطانى الأمير كمال الدين حسين". ويوضح ذلك أن الطبعة الأولى للرواية كانت قد حَظِيَت بهذا الدعم المهم كى يتسَنّى نشرُها، بمُساندة مِن معاون دائرة الأمير "كمال الدين حسين"، نَجل السلطان "حسين كامل".

والنَص بذلك يقدم نموذجًا إبداعيًا طليعيًا، يتعارض مع تلك الصورة النمطية التى طالما وقرَت فى الأذهان – على الأقل إعلاميًا وفنيًا – حول الصبغة التراثية التقليدية، لأغلب المُنتَمين لفئة المُعَمَّمين، خلال النصف الأول من القرن العشرين، ومَن يماثلونهم مِمَّن أسسوا ثقافتهم على دعائم عربية صِرفة، أو لَقَنوا تعليمهم فى معاهد العلم ذات الطابع الدينى وتخَرّجوا فيها.

لقد دأبت تلك الصورة التقليدية على تحديد الهوية الثقافية لهذه الفئة المهمة من فئات المجتمع المصري، داخل قالب جامد، ارتبط فى الوعى العام بكونه مضادًا لخطاب الحداثة، وتصوير مَن يمثلونه وكأنهم يمثلون فئةً نقيضة لفئة المثقفين العصريين، المُنفَتحين على ثقافات العالم، والآخذين بمناهج الفكر المتقدم ومُستحدَثات العلم المتطور.

والمُدَقِّق المُنصِف يجد أن هذه الصورة التقليدية إنما تمثل صورة نمطية ظالمة إلى حدٍ بعيد، والشواهد على ذلك أكثر من أن تُحصى، ولاسيّما حين نراجع تاريخ هذه الفترة وما بعدها، لتَتَبُّع أسماء مَن أسهموا من أبناء هذه الفئة فى إثراء حركة النهضة المصرية، وتقديم تصورات رائدة فى سياق التفاعُل الخلّاق بين خطابَى التراث والحداثة.

ويُعَدّ مؤلف رواية "سياحة فى الفضاء، أو إلى المريخ" مثالًا دالًا على ذلك؛ إذ هو أزهرى قُحّ، وفى الآن ذاته أستاذٌ متخصصٌ فى علم الفلك، خلال فترةٍ تاريخيةٍ لم يكن هذا العلم يحظى برواجٍ بين طوائف المتعلمين فى البلاد العربية، حتى المحسوبين منهم على طائفة المُنخَرِطين فى سلك التعليم الحديث؛ إذ كانت التخصصات الأدبية والقانونية هى التى تستقطب جُلّ اهتمام المتعلمين وقتها، وفقًا للظروف السياسية، التى كان أغلب أقطابُها وقادتها المشاهير من رجال القانون، الذين كانوا أمثلةً عُليا يطمح معظم الشباب للسير على خطاهم، وكذا لطبيعة التخصصات الرائجة فى جامعة القاهرة وفى المدارس العُليا آنئذٍ.

يضاف إلى ما سبق أن المؤلف لم يقتصر نشاطُه على تدريس علم الفلك، فى الأزهر والجامع الأحمدى فَحَسب، بل اتّسَع ليشمل التأليف فى العلم نفسه؛ إذ نجده قد خلّف عدة مؤلفات، لا زال بعضُها مُقتَنَىً فى مكتبات عدة جامعات ومؤسسات ثقافية عربية، ومتواترَ الذِكر فى القوائم الببليوجرافية العربية. ومن هذه المؤلفات: كتاب "الأدلة الإسلامية على تحرُّك الكرة الأرضية"، وكتاب "حديث الزرقاوي، أو ليلة فى الفلك"، وكتاب "مفاتيح الغيب: سبع رسائل"، وكتاب "عِلم الميقات"، وكتاب "الهيئة الجميلة".

ثم إذا بالمؤلف نفسه يَسوق لنا بعض معلوماتٍ مهمة، تضيف إلى ما سبق بعض المؤلفات المجهولة، وتوضح مدى اتساع نشاطه فى سبيل نشر الثقافة العلمية الفلكية لدى قراء العربية، بمختلف الوسائل المعروفة وقتها، وهى معلومات بَثّها فى سياق المقدمة الافتتاحية المختصر التى صَدّر بها روايته؛ إذ يقول ضِمن هذه المقدمة: "اللهم فاشهد أنى لم أقصر فى الدعوة إلى نشر هذا العلم، بل قمت بما يجب من دروس ألقيها على الطلاب فى المعاهد الكبرى. ومن محاضرات عامة فى العواصم. ومن نشر مقالات فى الجرائد. ومن مطبوعات متداولة فى أيدى الناس. وما أنشأت "مجلة السيارة الفلكية" إلا لهذه الغاية. ومن ذلك كتابى "الزيج الملكي" فى التقويمات الفلكية الذى استنفد خمس سنوات فى تأليفه وحساب جداوله، ورفعتُ بيانًا عنه إلى حكومتنا السَنِيّة".

ومما يستوجب التوقُّف، لغرابته، أنه فى الوقت الذى يغيب فيه اسم "أحمد موسى الزرقاوي" تمامًا عن قوائم مؤرخى أدب الخيال العلمى العرب، وعن كتابات مَن رصدوا أهم مؤلفيه، نراه مذكورًا لدى المؤرخ الباحث الشهير "عمر كحالة" (1905 – 1987)، فى سِفرِه المرجعى الموسوعي، الشهير المهم "مُعجم المؤلفين"؛ حيث ترجم له بقوله: "أحمد موسى الزرقاوي. فلكي. له مفاتيح الغيب طبع بالقاهرة سنة 1325ه فى حياته".

ويتضح من ذلك غرابة تلك المفارقة التى أشرنا إليها، بغياب اسم "الزرقاوي" عن تصانيف تاريخ أدب الخيال العلمى العربي، والتى تزداد غرابةً بملاحظة غياب هذه القصة تحديدًا عن الذِكر فى قوائم مجموعات الكتب والقوائم الببليوجرافية السابقة الإشارة إليها. فمن الغريب أنه فى الوقت الذى تورِدُ فيه تلك القوائم بعض عناوين مؤلفات "الزرقاوي" العلمية، التى سبق ذكرُ بعضها، نراها وقد خلَت من أية إشارة لعمله الأدبى الرائد!

الاستثناء الوحيد لهذا الغياب يتمثل فى تصنيف أرشيفى للرواية، متوفر من خلال المستودع الرقمى لـ"مكتبة قطر الوطنية"، بالرقم التصنيفى المرجعى TL790. F35 1924، وهى نسخة غير متاحة للاطلاع العام إلا داخل مبنى المكتبة.

ومما يلفت النظر إلى أهمية هذه التجربة الأدبية الرائدة، أن المؤلف نفسه كان اختار القالب الروائى عامدًا، ليضمَن شيئًا من الرواج لعلم الفلك، بين قراء الروايات العلمية، وهو اختيارٌ قَصَدَ أن ينبه قراء روايته إليه فى المقدمة بقوله: "لم يبقَ لدَى شيء من الوسائل إلا النشر من طريق روائى ليُقبل عليه قراء الروايات العلمية. وكثيرٌ ما هم. فوضعتُ هذه السياحة ودونت فيها حقائق شتى من هذا العلم. وألبستُها ثوبًا لابد منه من الخيال المعقول. مستمدًا من الله المعونة والرعاية".

وأرى أننا يجب أن نتوقف مَلِيًّا عند تلك العبارة الوجيزة الدالّة، الواردة فى الاستشهاد السابق بمقدمة المؤلف، والتى يصف فيها قراء الروايات العلمية فى زمنه بقوله: "وكثيرٌ ما هُم"؛ إذ هو وصفٌ يدعونا لإعادة التفكير فى أمر تلك المُسَلّمات التى استقرت لدى المتخصصين فى شأن أدب الخيال العلمى العربي، من حيث اتفاقهم على بدايات عقد الأربعينيات مُنطلقًا لهذا الأدب فى البلاد العربية بصفةٍ عامة. إذ إن معنى أن يُصَرّح المؤلف عام 1924 بأن قراء الروايات العلمية يمثلون كثرةً ملحوظة، إنما يقتضى بالتبعية احتمال أن تكون هناك محاولات رائدة مجهولة، ربما كانت مناط عنايتهم بالقراءة والمتابعة، بنفس قدر عنايتهم بقراءة المُتَرجَم من أدب الخيال العلمى للعربية، أو بقراءته فى أوله الأجنبية، وأنه أراد أن يفيد من هذه الظاهرة، كى يوجِدَ لعلم الفلك مكانًا ضمن هذه المحاولات، من خلال الكتابة فى قالب روائى يمثل نموذجًا رائدًا للرحلات الكوكبية فى الأدب العربى الحديث.

غير أن المتأمل للمقدمة الافتتاحية للرواية، يستخلص أن الهدف الأسمى للمؤلف كان يتجاوز الغرض الأدبى الخالص، وأنه إنما خاض مخاضة هذه التجربة الروائية الرائدة كيما تكون وسيلةً إبداعية لنشر الثقافة الفلكية بين المصريين؛ وهو ما ظهر بوضوحٍ تام فى قوله: "(وبعد) فإنى لم أذهب فى سياحتى هذه مع الخيال بعيدًا إلا بمقدار الوصول إلى بث حقائق فلكية ونشرها بين إخوانى أبناء الوطن العزيز".

فإذا ما انتقلنا إلى مَتن الرواية نفسها، المكون من فصولٍ ثلاثة، وجدناه يدور حول فكرة بسيطة، فحواها محاولة بحث المؤلف عن حبيبة مجهولة مثالية، عجز عن العثور عليها فى الأرض، فقرر البحث فى السماء. وربما نلمح فى هذه الفكرة أصداء من "الكوميديا الإلهية" لـ"دانتي"؛ وتحديدًا فى لقاء "دانتي" بحبيبته الراحلة "بياتريس" فى السموات.

والمؤلف يخصص الفصل الأول من الرواية لوصف ارتقائه المُتَخَيَّل إلى السماء، بوسيلة بسيطة تتمثل فى سُلّم مرصده الفلكي. وفى أثناء هذا الارتقاء يورد فى نَصّه عددًا من النظريات الفلكية الرائجة فى زمنه.

غير أن "الزرقاوي" سرعان ما يتحول عن هذا الهدف العاطفى الظاهرى إلى وجهة أخرى، تُفضى شيئًا فشيئًا إلى اكتشاف أن تلك المحبوبة ما هى إلا رمز لقيمة الحرية ذاتها، وبخاصةٍ فى الفصلين الثانى والثالث؛ حيث تتحول الرحلة إلى لون من ألوان التأمل الرمزي، فى الأحوال السياسية والاجتماعية لنوعين من أنواع المخلوقات، أولهما سكان القمر – الذين خصص لهم الفصل الثاني، وصورهم على هيئة مخلوقات تعسة بدائية، أقرب إلى الحيوانات منهم إلى البشر، بسبب تَسَلُّط الجهل والاستبداد وحُكم الاستعباد عليهم، فى دولتهم الكافرة بِقِيَم الإنسانية والرُقِيّ. وهو يطلق على هذه الدولة القمرية الظالمة اسم دولة "الأنكيس"، وهو اصطلاح كان شائع الاستخدام بين المشتغلين بضرب الرمل وقراءة الطالع؛ إذ يعبر عن طالع النحس، وعدم الفلاح بشكل عام.

أما النوع الثانى من مخلوقات الفضاء، فهم سكان المريخ، الذين خصص لهم الفصل الثالث، وهم نموذج للتحَضُّر الفائق والتقدم على كافة المستويات، ويقترن تحضُّرهم وتقدمهم برُقى أخلاقى عظيم. ويعزو المؤلف كل هذه المناقب العظيمة لسكان هذا الكوكب إلى الحرية، التى يجعلها مصدر المعارف والعلوم والتقدم لديهم. وهو بالإضافة لذلك، يجمع لسكان المريخ بين التقدم العلمى الفائق بتطبيقاتٍ تكنولوجية مستقبلية، وبين التمتُّع بخوارق روحانية ومواهب نفسية فائقة، وهو ما يذكرنا ببعض تيارات الخيال العلمى التى تمزج نصوصُها بين العلوم والغيبيات، والتى من بينها فرع "الفانتازيا العلمية" Science Fantasy.

والمؤلف يخصص خاتمة الفصل الثالث لعرض رأيه فى قضية الاستقلال والمسألة المصرية، وتفنيد مزاعم الاستعمار، وذلك من خلال حوار مُتَخَيّل بينه وبين كبير حكماء كوكب المريخ. وبعودته إلى الأرض بعد انتهاء هذا الحوار، يكتشف القارئ أنه لم يأتِ على ذكر محبوبته، التى من أجلها كانت الرحلة، وهو ما يوحى للقارئ بأن هذه المحبوبة الرمزية هى ذاتها حرية مصر، وانعتاقها من الاستعمار؛ وهو ما يتسق مع فحوى الإهداء الافتتاحى للرواية تمام الاتساق. ويُعَزّز ذلك ما سبق وأن ساقه، من مقارنة غير مباشرة بين حال أهل القمر وحال أهل المريخ، بتصويره الفارق بين تخلف القمريين الناتج عن الاستبداد من جهة، وتقدم المريخيين الناتج عن الحرية من جهة أخرى.

ولغة الرواية فى عمومها – فيما عدا ما يتعلق بالجانب العلمى منها - ذات نبرة تراثية بدرجة ملحوظة – برغم فحواها العلمى وقالبها الروائى الخيالى – وهى سمةٌ يبررها أمران: أولهما التأسيس الثقافى التراثى للمؤلف نفسه، وثانيهما ما كان يشيع بين طائفةٍ من أدباء العرب، من إيثارٍ لأساليب التعبير التقليدية، وتكرار لبعض العبارات والتراكيب المتوارثة عن قدامى أدباء العرب.

وفى تقديرى أن الهاجس العلمى – الذى أشرنا إليه فى مقدمة الرواية - والذى اتخذ المؤلف بسببه من الفن الأدبى وسيلةً للترويج للعلم الفلكي، يُعَدُّ سببًا رئيسًا من أسباب مكوث هذه الرواية الرائدة فى طوايا النسيان قرابة قرنٍ كامل؛ إذ لم تعقُبها تجارب متواصلة – على الأقل فيما حفظه لنا الزمن من مؤلفات هذا الفلكى الأديب – ربما لو قُدِّر لها الظهور لكانت جديرة بتسجيل اسم "الزرقاوي" رائدًا غير مُنازَعٍ لهذا الفرع من فروع أدب الخيال العلمى فى العالم العربي.

سببٌ آخر لا يمكن أن نُغفِل أثره فى خفوت صدى صدور هذه الرواية – وهو سبب سبقت الإشارة إليه – ويتمثل فى نَشر الرواية، كما هو مذكور على الغلاف، يوم 13 نوفمبر 1924، قبل أسبوع واحد من مصرع "سير لى ستاك"، سردار الجيش المصرى وحاكم السودان العام آنذاك، وقبل أحد عشر يومًا من استقالة حكومة "سعد زغلول". وكما هو واضح، فقد ضَجَّت الساحة السياسية المصرية على أثر ذلك بأحداث جسام، كانت محور اهتمام عموم المصريين، وشاغلًا لهم عما عداها من شؤون أقل اتصالًا بالهَم السياسى العام الذى يرتَهِنُ به مصير الأمة وقتها.

غير أننا، من جانبٍ آخر، لا نملك، وقد صارت بأيدينا إحدى نُسَخ هذا العمل الرائد، إلا أن نعيد النظر فيما استقر من اعتقاداتٍ حول بدايات أدب الخيال العلمى العربي، وبخاصةٍ فى فرع أدب الرحلات الكوكبية وارتياد الفضاء. فما دام قد ثبت ظهور هذه التجربة التى تنتمى إلى بدايات عقد العشرينيات من القرن الماضى – إلى أن يظهر ما قد يكون أقدم من ذلك – فلا يصح الاستمرار فى تجاهُلها، والإصرار على الابتداء بالتأريخ لهذا الفرع مع نهاية عقد الخمسينيات، من خلال محاولات الأديب الكبير "توفيق الحكيم" فى هذا السياق.

يضاف إلى ذلك اعتبارٌ مهم، يتعلق بالفارق بين الرؤى الاستشرافية فى الأدب، وتلك التى تنتُج انفعالًا بمُجريات الواقع؛ ذاك أن صدور مسرحية "الحكيم" "رحلة إلى الغد" أواخر عام 1957، كان على أثر إطلاق أول قمر صناعي، "سبوتنيك 1"، إلى الفضاء الخارجي، ذلك الإطلاق الذى فتح الباب أمام استكشاف الفضاء. أى أن النتاج الأدبى هنا كان مُنفَعِلًا بما كان يشغل العالم وقتها، من ترَقُّب نتائج غزو الفضاء.

أما رواية "الزرقاوي"، "سياحة فى الفضاء"، فقد كانت عملًا تنبؤيًا؛ إذ سَبَقَ صدورُها إطلاق "سبوتنيك1" بثلاثة وثلاثين عامًا، كما أن صدورها كان قبل سبعة وثلاثين عامًا من انطلاق أول رحلة بشرية إلى الفضاء، قام بها السوفييتى "يورى جاجارين" عام 1961، وقبل خمسة وأربعين عامًا من هبوط الأمريكى "نيل آرمسترونج" على سطح القمر عام 1969.

وتبقى كلمة أخيرة، ربما تستَبِقُ ما قد يعتقده البعض، من أن هذا التصويب التاريخى قد يمَسّ ريادة "الحكيم" الأدبية؛ إذ أن "توفيق الحكيم" أكبر من أن تتوقف ريادتُه على أسبقية خوض هذا اللون الأدبى تحديدًا، ومكانته الفكرية لا تقوم فقط على تجارب أسلوبية بعَينِها، ولا على محاولات معينة فى التجريب والتجديد، بل هى مكانةٌ مُتحَصَّلة من مشروعه الفكرى العام، ومن مُجمَل نتاجه الأدبى الضخم، ومن نتائج ما بَثّه من أراء تنويرية ورؤى طليعية، على امتداد عقودٍ عاشها قادحًا ذهنه الخصب فى مُعترَك الفكر والفن وشؤون الاجتماع والسياسة.