نواصل اليوم نشر الحلقة الثالثة من السيرة الذاتية للكتاب الكبير محمد سلماوى، التى أطلق عليها "يومًا أو بعض يوم"، والتى تصدر عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، حيث كشف فى الحلقة الثانية عن لغز صورته وسط المظاهرات، وحكاية وزير الخارجية الذى قال لأسرته "التهمة لبساه مائة فى المائة"، وما حكاية البغبغان داخل السجن.

ويكمل سلماوى حديثه..

فى مساء ذلك اليوم لاحظ الزملاء اكتئابى بعض الشىء.. فأرادوا أن يشغلونى فطلبوا منى أن أكون المتحدث فى ذلك المساء، وأن أحدثهم عن رحلة موسكو التى كنت قد عدت منها قبل الاعتقال بأيام، فاخترت أن يكون عنوان حديثى هو "هل يتحول الاتحاد السوفيتى إلى الرأسمالية؟"، وبدأت حديثى بالقول بأن أكثر ما أثار انتباهى فى تلك الزيارة هو ولع المواطن السوفيتى بالبضائع الأجنبية وتطلعهم إلى نمط الحياة الاستهلاكية، فالكثير مما شاهدته هناك كنت أتوقعه، لكن ذلك الولع بالبضائع الغربية هو ما لم أكن أتوقعه، وقلت إننى تتبعت هذا الموضوع الذى أرى أنه يهدد الأساس الاشتراكى للمجتمع السوفيتى، فمثل هذا النمط من الحياة هو ما تعيبه الاشتراكية على المجتمعات الرأسمالية، وقد عدت إلى الإحصائيات الرسمية فوجدتها تشير إلى أن كل عائلة مكونة من أربعة أشخاص قد ازدادت مشترواتها خلال الخمسة أعوام الأخيرة بما قيمته 575 روبلا فى السنة، وأن الجزء الأكبر من هذا المبلغ يذهب إلى مواد الأثاث الحديثة وأجهزة التلفزيون والآلات الموسيقية والثلاجات والسيارات، بالإضافة لبعض المواد الاستهلاكية الأخرى التى فاق الطلب عليها حجم المعروض منها وتلك هى المشكلة، لأن الدولة بدأت تستجيب إلى الطلب على السلع الاستهلاكية فزادت من إنتاج تلك السلع خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 37%، لكن يبدو أن ذلك ليس كافيا، وأن المواطن السوفيتى يتطلع لنوعية من البضائع الاستهلاكية الأجنبية التى لا يجدها فى بلده، فمن المواقف التى صادفتها أكثر من مرة خلال تجوالى فى الشوارع أن تجد أحد الشباب يستوقفك ليسألك إن كنت تقبل أن تبيعه ساعة يدك الأجنبية أو البنطلون "الجينز" الذى ترتديه (!)، وقلت: إذا كان هذا هو ما حدث فى الاتحاد السوفيتى خلال نصف قرن من التطبيق الاشتراكى، أى منذ قيام الثورة البولشفية فى عام 1917 إلى 1977، فإن ذلك يشير الى قرب تفكك المجتمع الاشتراكى الذى تم التضحية بجيل بأكمله من أجل الوصول اليه، وتحوله بعد نصف قرن إلى مجتمع استهلاكى.

والخطورة هنا هى أن مثل هذا التحول الذى لا يمكن إنكاره ستصحبه بالضرورة تطلعات أخرى فى مجال الحريات وحقوق الإنسان تم التضحية بها هى الأخرى من أجل بناء المجتمع الاشتراكى الذى تصور أبو الاشتراكية كارل ماركس أن المجتمعات الرأسمالية ستتحول إليه لا محالة، بينما ما يحدث فى الاتحاد السوفيتى الآن ينبىء بانهيار قادم قد يحول الاتحاد السوفيتى عن الاشتراكية تماما.

وامتد النقاش إلى ساعة متأخرة من الليل إلى أن غلبنا النعاس فتركنا مصير الاتحاد السوفيتى للأيام القادمة ونمنا.

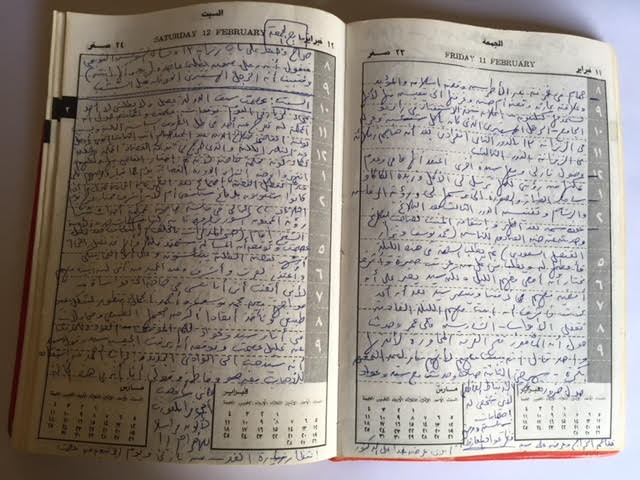

فى اليوم التالى أتى لى الشاويش ببشرى فى الصباح وهى الأجندة التى وعدنى بها، والتى اشتراها من بائع الجرائد وهو خارج من منزله وأخفاها فى ملابسه أثناء دخوله السجن، وكانت مفكرة من مفكرات "الأهرام" التى كانت توزع علينا فى بداية كل سنة فكنت أعطيها لسعد البواب الأمى الذى كان يبدأ فى سؤالى عنها مع بداية شهر ديسمبر من كل عام، وكنت أتساءل عما يفعله بها وهو لا يكتب ولا يقرأ، لكنى كنت أنسى دائما أن أسأله.

فرحت بالمفكرة أكثر مما كان يفرح بها سعد البواب، لكنى لم أعرف لماذا اختار الشاويش - جزاه الله خيرا - أن يكون لونها أحمر ملتهبا، وكأنه يريد لها أن تلفت نظر الضباط فى حملة التفتيش القادمة، وقد حدث بالفعل أن دخل علينا المأمور وكانت المفكرة هى أول ما شاهده فسأل لمن هى فقلت أنها لى فسألنى إن كانت ضمن الكتب التى كانت تأتينى بها زوجتى فأومأت له برأسى أن نعم، فأخذ يتصفحها ثم أخذها قائلا: إن على استعادتها من مكتب المأمور، وحين ذهبت بعد ذلك لاستعادتها وجدت أن المأمور قد ختمها بخاتم السجن حتى يكون وجودها معى قانونيا، ومع ذلك فهذا لم يمنع الضباط أثناء حملات التفتيش من تصفحها وقراءة ما بها، لذلك كنت أحاول دائما إخفاءها.

ولقد بدأت بالفعل أدون فى مفكرتى الحمراء الممهورة بخاتم سجن الاستئناف مذكراتى بأثر رجعى حتى تصبح سجلا يوميا لهذه التجربة التى لم أكن أعرف كيف ستنتهى، والحقيقة أن ما كتبته هنا حتى الآن استعنت فيه بما وجدته فى تلك المفكرة التى مازلت أحتفظ بها حتى الآن. لكن للأسف ضاع منى الكثير مما دونته فيها، حيث كنت أعمل حساب أنها إذا وقعت فى يد أحد الضباط فإنها قد تضر الزملاء أو حتى الشاويشية الذين كانوا يتعاونون معنا، لذلك كنت أدون فقط النقاط التى يمكن أن تذكرنى بالموضوع، على أمل أن أعود إليها بعد خروجى من السجن فأتوسع فى تفاصيل ما دونته بشكل مختصر، لكن للأسف حين عدت إليها الآن بعد مضى حوالى أربعين عاما استعصى على فك الكثير من ألغازها، لذلك فما أدونه الآن هو نتاج ما استطعت فكه فقط، بالإضافة إلى ما وجدت أنه مازال مختزنا فى ذاكرتى وكنت أتصوره قد محى، لكن ما أن بدأت فى الكتابة عن تلك الفترة حتى عادت إليّ ذكريات كنت قد نسيتها بالكامل، أو هكذا تصورت

فى ذلك اليوم كان للصحفيين الأربعة زيارة من نقابة الصحفيين، فنزلنا أنا وحسين عبد الرازق ويوسف صبرى وفيليب جلاب من زنزانتنا بالدور الثالث إلى لقاء ممثلى النقابة، وكانا اثنان من أعضاء المجلس، وهما الصديقان الدكتور سامى منصور، الذى تزاملت معه بعد خروجى من السجن فى مكتب واحد بـ"الأهرام"، وجمال حمدى الكاتب الصحفى بـ"روز اليوسف"، تغمدهما الله بواسع رحمته.

وأذكر أن جمال حمدى قال لى أول ما رآنى: "إيه ده؟ مال دراعك؟"، فقد كنت قد خلعت عن ذراعى كم الجاكت وتركته عاريا لأنى أصبحت لا أطيق أن يلامسه شىء بعد أن زاد الالتهاب وتورم فلم أعد قادرا على ثنى ذراعى، شرحت لجمال ما حدث وقلت إننى طلبت أن يرانى طبيب السجن لكن لم تتم الاستجابة لطلبى بعد، فثار الدكتور سامى منصور وقال لمأمور السجن الذى كان حاضرا لهذه الزيارة كما كان حاضرا لزيارة زوجتى فى اليوم السابق، أن هذه حالة خطيرة وأنه ما لم أعرض على طبيب فورا فإن الالتهاب قد يحدث غرغرينا تستلزم بتر ذراعى اليمنى "التى أكتب بها! يا إلهى!"، فسأله مأمور السجن إن كان طبيبا فرد عليه فى حدة: "أليس اسمى أمامك فى الأوراق؟ أنا الدكتور سامى منصور". ولست أعرف إن كان سامى قد أراد أن يبث الرعب فى قلب المأمور أم فى قلبى أنا، لكن حيلته على أى حال جاءت بالنتيجة المرجوة فى اليوم التالى مباشرة.

أكد لنا الزميلان سامى منصور وجمال حمدى أن النقابة تولى هذا الموضوع كل الاهتمام الواجب وأن مجلس النقابة يعتبر نفسه فى حالة انعقاد دائم الى أن يتم تحديد الموقف القانونى للصحفيين الذين اعتقلوا بالمخالفة للقانون.

فى اليوم التالى كتبت فى مفكرتى الحمراء أن ذلك اليوم، وقد كان الثلاثاء 25 يناير، كان يوما سعيدا لأنى رأيت فيه الشمس لأول مرة منذ اعتقلت قبل أسبوع، فتنقلاتى من قسم المعادى إلى سجن القلعة، ومن القلعة إلى سجن الاستئناف، تمت كلها فى الليل، ومنذ دخلنا هذا السجن لم نخرج إلى الحوش الخارجى للتريض كما تنص لوائح السجن، لكن اليوم تمت أخيرا الاستجابة لطلبى بسبب تهديد الدكتور سامى منصور الحاصل على الدكتوراه فى العلوم السياسية(!)، وتم اقتيادى بواسطة المارشال الجابرى عبر الحوش الخارجى إلى العيادة، وبمجرد خروجى من ظلمة المبنى طوقتنى الشمس بأشعتها الدافئة فعرفت لماذا عبد أجدادنا من الفراعنة رع إله الشمس وكانوا يطلقون على أنفسهم اسم خادم آمون وهو قرص الشمس، أو خادم أتون، وهى أشعة الشمس.

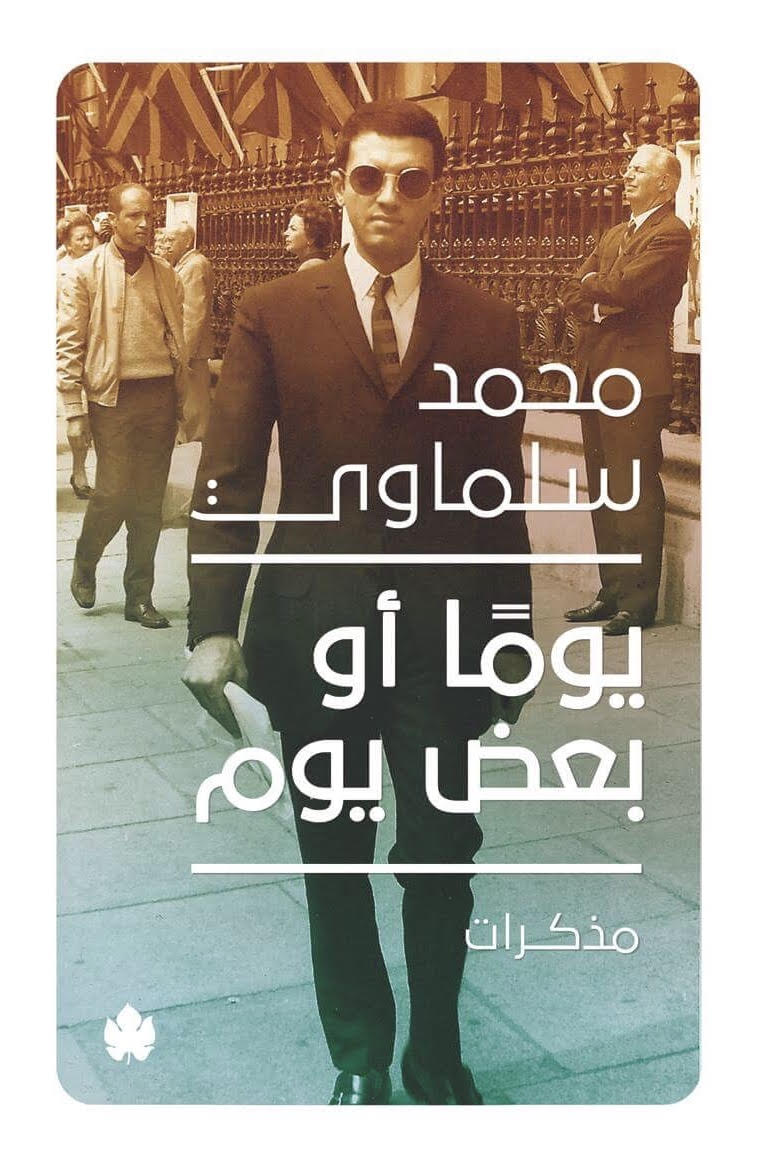

غلاف الكتاب

توقفت فى مكانى على باب العنبر وتركت أشعة رع المقدسة تحتضننى فى حنان الأم التى كنت أفتقدها هى والشمس فى ذلك الصباح الشتوى البارد من شهر يناير. لم أستطع فتح عينى من شدة الضوء فأغلقتهما لحظات مستشعرا دفء أشعة الشمس، مصدر الحياة والنماء، التى حجبها عنى السجن طوال أسبوع كامل. ألمتنى أشعة الشمس وهى يلامس ذراعى فذكرتنى بأن أسارع إلى العيادة لعلاجه، فمضيت مع المارشال الجابرى إلى حيث الطبيب، ومع سريان الدفء فى جميع أوصالى سألت المارشال فى الطريق لماذا لا يسمحون لنا بالخروج للتريض فى حوش السجن كما تقضى اللوائح؟ قال إنهم عادة يسمحون بذلك، لكن أحوال السجن هذه المرة ليست كالمعتاد بسبب عدم الاستقرار الذى يعم البلاد.

فى العيادة نظر الطبيب بسرعة إلى ذراعى ودون أن يسألنى عما أصابه، ولماذا تورم، أعطانى مضاد حيويا. قلت له إن لدى أيضا نزلة برد وسعال، قال إن المضاد الحيوى سيعالج كل شىء. كنت على وشك أن أطلب منه إن كان من الممكن أن يلف ذراعى بضمادات تحميه من الاحتكاك بالملابس، حين سمعته يصيح فى التمرجى الذى كان يساعده: "إللى بعده!"، فخرجت من العيادة إلى الإله رع مرة أخرى أحتمى بمملكته التى اقتصرت فى هذا السجن البارد على نصف الحوش فقط، أما النصف الثانى فقد غطاه بالكامل ظل مبنى السجن الكئيب بأدواره الثلاثة التى سقط عنها الطلاء منذ سنين فانتشر السواد فى جانبه وكأنه إله الظلام ست الذى قتل أخاه أوزيريس وشوه جسده.

اليوم التالى كان 26 يناير، وقد دونت فيه الكثير، لكنى الآن لا أستطيع فك طلاسمه، لذلك أنقل هنا ما وجدته بها كما هو:

الصباح: استدعاء من الدورة - رومانى - ملازم أول ممدوح نجم الدين - تكدير - الشاويش بشرى والمحاضرة التى ألقاها علينا.

الظهر: زيارة وفد التجمع وتوزيع لفافات تنم عن خبرة فيما يحتاجه السجين.

بعد الظهر: إعياء شديد بسبب المضادات الحيوية وزيادة السعال.

المساء: وصول أحمد الجمال وقصة القبض عليه - المطاردة - تفاصيل جديدة لتطورات الأحداث - الهتافات - أسئلة التحقيق مع أحمد الجمال أكثر تفصيلا - ترك زوجته الدكتورة فاطمة حامل.

أشعر باكتئاب جديد مماثل ليوم وصول سيد غريب وحمدى يس.

الليل: الشاويش بشرى يفاجئنا بالزيارة ويوبخنا على وجود نور بالزنزانة قائلا: إن الساعة العاشرة يجب أن تطفأ كل الأنوار ونزع سلك اللمبة فساد الظلام الدامس حتى الصباح.

محمد سلماوى فى قفص الاتهام بالمحكمة أثناء نظر تظلم المعتقلين فى انتفاضة يناير 1977

كم كنت أود أن أعرف تفاصيل هذه الموضوعات التى دونتها فى ذلك اليوم والتى حالت ظروف السجن دون توضيحها. لماذا كان الاستدعاء من الدورة ومن الذى تم استدعاؤه؟ ولمن كان التكدير؟ أما رومانى فمازلت أذكره جيدا، كان قد تخرج لتوه من كلية الآثار وتم القبض عليه فى المظاهرات، فهل كان هو الذى تم تكديره؟ ولماذا؟ وما هى قصة القبض على أحمد الجمال، وكيف كانت مطاردته؟

كل ما أذكره هو أن وصول أحمد الجمال كان فارقا، فقد كان وجوده بيننا محسوسا طوال فترة الاعتقال وإلى أن تركناه وخرجنا بعد ذلك فأمضى بعد ذلك شهورا طويلة قبل أن يحصل على البراءة ويلحق بنا.

فى اليوم التالى جاء بالمفكرة ما يلى:

الأنفلونزا - الشاويش يضرب الذى حاول الاعتداء ليلة أمس على الطلبة المقبوض عليهم فى المظاهرات - مشاهدة "التوتو" لأول مرة - استدعاء الملازم أول ممدوح لرومانى وتسوية الخلاف - وصول خريج آثار جديد من بلطيم.

المساء: حديث يوسف صبرى عن السويس 1951.

عناوين مثيرة بلا شك لكن تفاصيلها محاها الزمن من الذاكرة، ولن اتمكن من معرفة من الذى اعتدى على الطلبة فى الليل، أو لماذا فعل ذلك؟ وما هو الخلاف الذى كان رومانى طرفا فيه وقام الملازم أول ممدوح بتسويته؟ ثم ما هو هذا "التوتو" هذا الذى شاهدته فى ذلك اليوم لأول مرة؟ هل ضاع كل ذلك كما ضاع حديث يوسف صبرى الذى أذكر أنه كان حول المقاومة الوطنية فى منطقة قناة السويس ضد الإنجليز قبل ثورة 1952، وكان حديثه نابعا من واقع مشاركته الشخصية فيها؟.

اتصلت بالصديق حسين عبد الرازق وحاولنا أن نسترجع معا بعض هذه التفاصيل المدونة فى مفكرتى، فذكرنى بقصة رومانى قال لى إنه كان قد خالف إحدى تعليمات السجن فقام الضابط الذى لم يتذكر حسين اسمه بتكديره بأن مده كما يحدث مع سائر المساجين، لكنا ثرنا لذلك باعتباره معتقلا سياسيا وليس مسجونا جنائيا، وقدمنا احتجاجا لإدارة السجن وقعنا عليه جميعا، وقد قام الضابط فى اليوم التالى مباشرة بالاعتذار لرومانى وطيب خاطره، وصار هذا الضابط الشاب بعد ذلك من أقرب الضباط لنا حتى أصبح وسيلتنا فى أى مطلب لنا من إدارة السجن.

مفكرتى الحمراء التى كنت أدوّن بها احداث السجن يوما بيوم

أما "التوتو" الذى نسيته بالكامل، والذى أخبرنى حسين أنه ينطق "تَوْتٓوْ"، فهو الموقد البدائى الذى يصنعه السجناء باستخدام فتيل يوضع فى إناء من الصفيح مملوء بالجاز ويتم إشعاله لعمل الشاى أو القهوة، هذا ما قاله لى حسين، لكنى لا أتذكر ذلك "التوتو" على الإطلاق.

اليوم التالى كان يوما حزينا. انكسرت ملعقتى البلاستك التى كنت استخدمها فى الأكل، ففى حياة السجين تتخذ بعض الأشياء التى قد لا يكترث لها فى حياته بالخارج، أهمية كبيرة وهو داخل السجن، وقد كانت هذه الملعقة الرخيصة التى ربما رفضت الأكل بها فى الخارج، تعنى الكثير بالنسبة لى، لأن بدونها لم أكن لأستطيع تناول الطعام، مثل الشوربة أو الأرز أو الخضار المطبوخ بصلصة - أى حظ عثر هذا - كان موعد زيارة نازلى فى اليوم التالى، سأطلب منها ملعقة غيرها، وإدارة السجن لم تكن تسمح لنا بأكثر من واحدة، شريطة أن تكون من البلاستك، لكن هذا يعنى أنه سيكون على أن أنتظر زيارتها فى الأسبوع التالى كى تأتنى بهذه الملعقة. وتذكرت القول المشهور للملك ريتشارد الثالث فى مسرحية شكسبير التى تحمل هذا الاسم، بعد أن فقد جواده فى الحرب ولم يتمكن من مواصلة القتال على قدميه، فأصبح الحصول على جواد بالنسبة له فى تلك اللحظة أهم من أى شىء فى العالم، بما فى ذلك مملكته كلها، لأنه بدون الجواد قد يفقد حياته ذاتها، فصاح فى الفصل الأخير من المسرحية بما أصبح اليوم قولا مأثورا: "!A horse! A horse! My kingdom for a horse"، وقد شعرت يومها، وقد كسرت ملعقتى البلاستك فى السجن، أنه لو كانت لى مملكة مثله لقايدتها على الفور ليس بحصان، وإنما بملعقة من البلاستك.