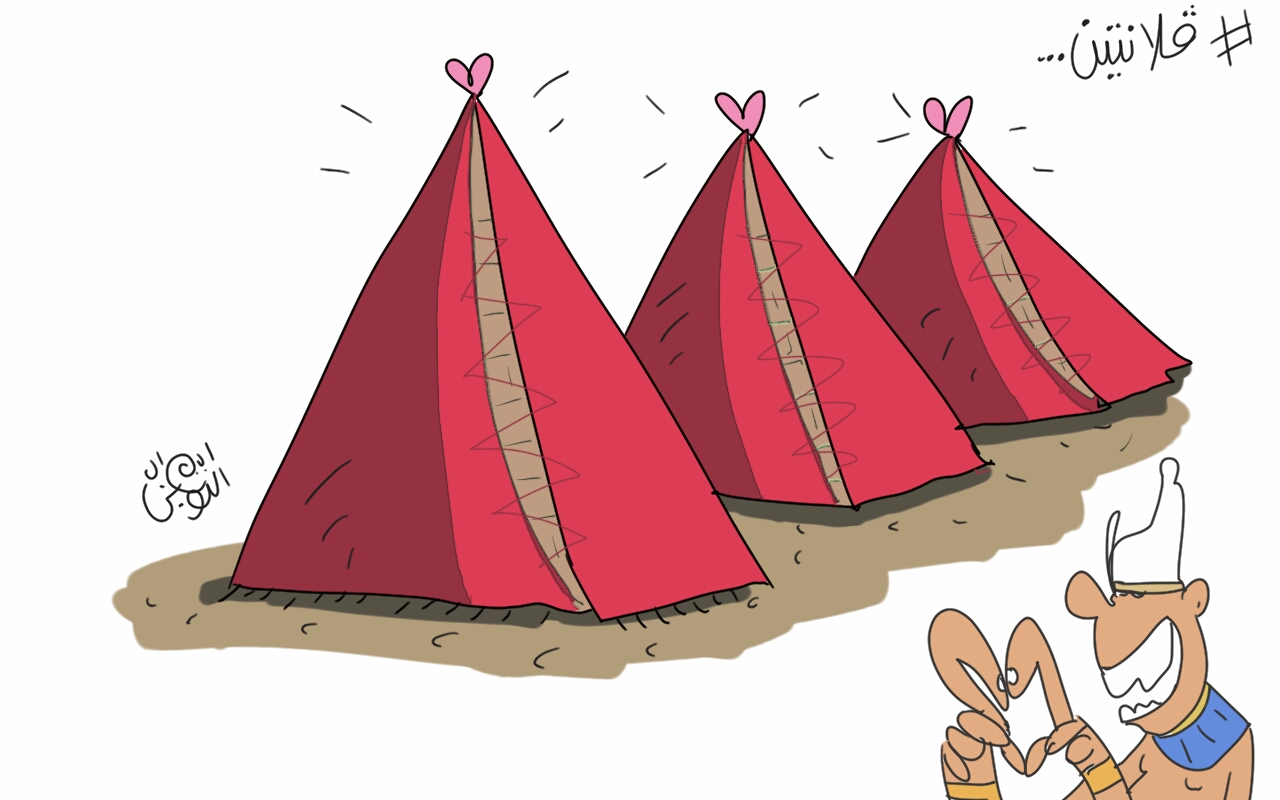

لم يعرف الشعب المصرى "الفلانتين" ويحتفل به بشكل دورى منتظم، سوى منذ سنوات قليلة مضت، بعد أن ربطت خدمات الإنترنت العالم، ليصبح معبرًا للثقافات والتقاليد بين الشعوب، ولو كان الاحتفال بـ"عيد الحب" دق أبواب المحروسة منذ زمن طويل، حتمًا كانت مظاهر اليوم الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام ستتغير، وكنا سنشهد صورا وطقوسًا مختلفة للاحتفال بـ"الفلانتين"، بما يناسب كل عصر من العصور المصرية.

عيد الحب من وراء المسلة

رغم العمل الجاد والشاق الذى بذله المصرى القديم فى بناء حضارة خالدة للأبد، استطاع أيضًا خلق أساطير غرامية خالدة، مثل إيزيس وأوزوريس أو كليوباترا وأنطونيو.

عيد الحب من وراء المسلة

تُرى لو احتفل قدماء المصريين بعيد الحب قديمًا، كيف يمكن أن يكون الاحتفال؟ يمكننا تخيل اكتسار مدينة طيبة العريقة مثلا باللون الأحمر، أو أن يصطحب المصرى القديم حبيبته فى رحلة إلى الأهرامات، ليسجلا قصة حبهما على حجارته، برسم قلبين يخترقهما سهم، وكتابة الحروف الأولى من اسميهما على طرفى السهم باللغة الهيروغليفية.

فلانتين إنجى و"على ابن الجناينى"

لو انتقلنا بآلة الزمن إلى ما قبل ثورة يوليو 1952، هل كان سيقتصر الاحتفال بالفلانتين على أبناء العائلات الأرستقراطية والإقطاعيين، أم كان المصريون جميعًا سيحتفلون بالأمر؟ وإذا كان الاحتفال للعامة، هل وقتها سيتمكن على ابن الجناينى من إعطاء هدية الفلانتين الحمراء لـ"إنجى" بنت البرنس؟

على صعيد آخر، كان من الممكن أن يقوم السيد أحمد عبد الجواد "سى السيد"، باستئجار عربة حنطور ليصطحب "أمينة" إلى مطعم رومانسى لتناول العشاء، مستمعين إلى موسيقى من نوعية "يا سمابتيك خالص يا مهندم.. اسمح وزورنى الليلة يا أفندم".

"ومبى" راعى الفلانتين فى السبعينيات

دعونا نتخيل شابًا تكسى رأسه مظلة من الشعر الكثيف، يرتدى قميصًا مزركشا بالرسوم و"بالتة" غنية بكل الألوان التى عرفها الإنسان تقريبا، ويختفى حذاؤه داخل بنطاله "الشارلستون"، يصطحب فتاة بالهيئة نفسها للاحتفال بالفلانتين، بحضور حفلة للفرقة الغنائية الجديدة "فور إم"، أو فرقة "المصريين"، أو يجمعهم عشاء فى مطعم "ومبى" الشهير صاحب أجدد نوع طعام وقتها.

"ومبى" راعى الفلانتين فى السبعينات

مع كل هذه التخيلات، ورغم اتساع أفق التخيل لصور وأفكار أخرى ثرية بقدر ثراء ثقافة مصر وتاريخها، يبقى السؤال "هل كان سيرتبط هذا اليوم باللون الأحمر دون غيره من الألوان؟ فى الغالب لا، إذ كان سيحتفل به كل فرد على طريقته الخاصة، دون الانصياع للنسخة الأجنبية التى نشهدها هذا اليوم، فربما كانت الهوية المصرية قديما، ورسوخها فى نفوس الشباب، أكبر من حضورها اليوم، بينما يميل المصريون الجدد للتغريب وتقليد الغرب.