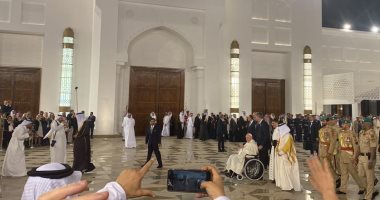

ألقى قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، كلمة على هامش الحفل الختامى لملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانى"، حيث اصطحب العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لزراعة نخلة بصرح الشهيد في قصر الصخير، تعبيرًا عن أهمية القضايا البيئية ومواجهة التغيرات المناخية.

قال قداسة البابا فرنسيس فى كلمته:

"صاحب الجلالة،

أصحاب السمو الملكي،

أخي العزيز فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،

أخي العزيز قداسة البطريرك برثلماوس، البطريرك المسكوني،

السلطات الدينية والمدنية المحترمين،

سيداتي سادتي،

أحييكم تحية قلبية، وأشكركم على حفاوة الاستقبال وعلى عقد منتدى الحوار هذا، الذى تم تنظيمه تحت رعاية صاحب الجلالة، ملك البحرين. يتخذ هذا البلد اسمه من المياه المحيطة به: في الواقع، كلمة "البحرين" تذكر بـ "بحرين" اثنين. لنفكر في مياه البحر، التي تربط بين الأراضي وتوصل الناس بعضهم ببعض، وتربط بين الشعوب البعيدة. يقول المثل القديم "ما تقسمه الأرض، يوحده البحر". وكوكبنا الأرض، إذا نظرنا إليه من علُ، يبدو وكأنه بحر أزرق واسع، يربط بين شواطئ مختلفة. من السماء، يبدو أنها تذكرنا بأننا عائلة واحدة: لسنا جزرًا، بل نحن مجموعة واحدة كبيرة من الجزر. هكذا يريدنا الإله العلي. وهذا البلد، مجموعة جزر مكونة من أكثر من ثلاثين جزيرة، يمكن أن يكون رمزا لهذه الإرادة الإلهية.

ومع ذلك، فنحن نعيش في أوقات فيها البشرية، المرتبطة بعضها مع بعض كما لم تكن من قبل، تبدو أكثر انقساما، وغير متحدة. يمكن أن يساعدنا اسم "البحرين في متابعة تفكيرنا: "البحران" اللذان يشير إليهما هما المياه العذبة في ينابيعها الجوفية، ومياه الخليج المالحة. كذلك، نجد أنفسنا اليوم أمام بحرين متعارضين في مذاقهما: من ناحية، العيش المشترك، بحر هادئ وعذب، ومن ناحية أخرى، البحر المرير من اللامبالاة، وتشوبه العلاقات، التي تثيرها رياح الحرب، وأمواجه المدمرة والمضطربة بشكل متزايد، والتي تهدد بهلاك الجميع.

وللأسف، الشرق والغرب يشبهان بصورة متزايدة بحرين متخاصمين. لكن، نحن هنا معا لأننا عازمون على الإبحار في البحر نفسه، واختيارنا هو طريق اللقاء، بدلا من طريق المواجهة، وطريق الحوار الذي يشير إليه هذا المنتدى: "الشرق والغرب من أجل العيش الإنساني معا".

بعد حربين عالميتين مروعتين، وبعد حرب باردة ظل العالم فيها حابسنا أنفاسه، مدة عشرات السنين، وسط صراعات مدمرة في كل جزء من العالم، وبين أصوات الاتهام والتهديد والإدانة، ما زلنا نجد أنفسنا على حافة الهاوية في توازن هشت، ولا نريد أن نغرق. نحن أمام وضع تناقضات غريبة: من جهة، غالبية سكان العالم يجدون أنفسهم موحدين بنفس الصعوبات، ويعانون، أزمات خطيرة، في الغذاء والبيئة والوباء، بالإضافة إلى العبث المتزايد بكوكبنا، ومن ناحية أخرى، عدد قليل من أصحاب السلطان يتركزون في صراع حازم من أجل المصالح الخاصة، يحيون اللغات القديمة (لغات الحرب)، ويعيدون رسم مناطق النفوذ والكتل المتعارضة.

وهكذا يبدو أننا نشاهد سيناريو مأساوي وكأنه وقوع في "الطفولة: في حديقة الإنسانية، بدلا من أن نعتني ونهتم بالكل، نلعب بالنار، وبالصواريخ والقذائف، وبأسلحة تسبب البكاء والموت، وتغطي البيت المشترك بالرماد والكراهية.

هذه العواقب المريرة: إن في زيادة التناقضات، ولم تعد إلى أن نكتشف من جديد مقدرتنا على التفاهم، وإن استمررنا حازمين لفرض نماذجنا ورؤانا الاستبدادية والإمبريالية والقومية والشعبوية، وإن كنا لا نهتم بثقافة الآخر، وإن لم نستمع إلى صرخة عامة الناس وصوت الفقراء، وإن لم نتوقف عن التمييز، على طريقة المانوية، بين صالح وشرير، وإن لم نجتهد في أن نفهم بعضنا بعضا ولم نتعاون لخير الجميع. هذه الخيارات موجودة أمامنا. لأنه في عالم معولم لا يمكن أن نتقدم إلا إذا وضعنا أيدينا على المجاديف معا، لأننا إن أبحرنا وحدنا ستتقاذفنا أمواج البحر.

في بحر الصراعات العاصف، لنضع أمام أعيننا "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك"، ففيه أمل للقاء مثمر بين الغرب والشرق، مفيد لشفاء الأمراض فيهما. نحن هنا، مؤمنون بالله وبالإخوة، لنرفض "الفكر العازل"، وطريقة النظر إلى الواقع التي تتجاهل بحر البشرية الواحد، لتركز فقط على التيارات الخاصة فيه. نريد تسوية الخلافات بين الشرق والغرب من أجل خير الجميع، من دون أن نغفل الانتباه إلى فجوة أخرى أخذة في النمو بثبات وبصورة مأسوية، وهي الفجوة بين الشمال والجنوب في العالم.

ظهور الصراعات يجب ألا يجعلنا نغفل عن المآسي الكامنة في الإنسانية، مثل كارثة عدم المساواة، حيث يختبر معظم الناس الذين يسكنون الأرض ظلما غير مسبوق، ومصيبة الجوع المخجلة، وكارثة تغير المناخ، نتيجة إهمال العناية بالبيت المشترك.

حول هذه القضايا، التي تمت مناقشتها في هذه الأيام، قادة الديانات لا يمكن ألا يلتزموا وألا يقدموا المثل الصالح. لنا دور محدد، وهذا المنتدى يوفر لنا فرصة أخرى في هذا الاتجاه. إنه واجبنا أن نشجع الإنسانية ونساعدها على الإبحار معا، فهي في الوقت نفسه مترابطة، وبقدر ما هي مترابطة فإنها متباعدة بعضها عن بعض.

لذلك أود أن أحدد ثلاثة تحديات نابعة من وثيقة الأخوة الإنسانية وإعلان مملكة البحرين، الذي كان موضوع تفكيرنا في هذه الأيام. إنها الصلاة والتربية والعمل.

أولا، الصلاة التي تلمس قلب الإنسان. في الواقع، الماسي التي نعانيها والتمزقات الخطيرة التي نختبرها، "وعدم التوازنات التي يعاني منها العالم المعاصر مرتبط بعدم التوازن العميق المتأصل في قلب الإنسان" (دستور رعائي في الكنيسة في عالم اليوم، فرح ورجاء، 10). فالخطر الأكبر لا يكمن في الأشياء، أو في الوقائع المادية، أو في المنظمات، بل في ميل الإنسان إلى الانغلاق على جوهر كيانه، على "الأنا"، وعلى جماعته، ومصالحه السخيفة. هذا الميل ليس عيبا في عصرنا فقط، فقد وجد منذ أن كان الإنسان إنسانا، وبعون الله يمكن علاجه (راجع رسالة بابوية عامة، كلنا إخوة - Fratelli tutti ، 166)

لهذا فإن الصلاة وانفتاح القلب أمام العلي أمر أساسي لتطهير أنفسنا من الأنانية، والانغلاق، والمرجعية الذاتية، والأكاذيب والظلم. الذي يصلي ينال السلام في قلبه ولا يسعه إلا أن يكون شاهدا له ورسولا، وداعيا إليه، بمثاله أولا، رفقاءه حتى لا يصيروا رهائن لوثنية تحصر الإنسان في ما يبيعه أو يشتريه أو في ما يتلهى به. عليه أن يدعوهم إلى أن يكتشفوا من جديد الكرامة اللانهائية المطبوعة في كل واحد منا. الإنسان المتدين، إنسان السلام، هو الذي يسير مع الآخرين على الأرض، ويدعوهم بلطف واحترام إلى أن يرفعوا نظرهم إلى السماء. ويحمل في صلاته، مثل البخور الذي يرتفع إلى العلي (راجع مزمور 141، 2)، جهود الجميع وشدائدهم.

لكن لكي يحصل هذا الأمر، هناك مقدمة لا بد منها، وهي: الحرية الدينية. يقول إعلان مملكة البحرين إن "الله هدانا إلى عطيته الإلهية، عطية حرية الاختيار"، "فلا يمكن لأي شكل من أشكال الإكراه الديني أن يقود الشخص إلى علاقة لها معنى مع الله". كل نوع من الإكراه يتنافى مع جلال الله وقدرته تعالى، لأن الله لم يسلم العالم إلى عبيد، بل إلى مخلوقات حرة، يحترمها احتراما كاملا. لذلك، لنلتزم، حتى تكون حرية المخلوقات مرآة لحرية الخالق العظمى، وحتى تكون أماكن العبادة محمية ومحترمة، دائما وفي كل مكان، وتكون الصلاة محمية لا يوضع أمامها أي عائق. ولا يكفي أن نمنح التصاريح والاعتراف بحرية العبادة، بل من الضروري أن نصل إلى تحقيق الحرية الدينية الحقيقية. وليس كل مجتمع فقط، بل كل معتقد مدعو إلى أن يتحقق من نفسه في ذلك. إنه مدعو إلى أن يسأل نفسه هل يفرض قيودا من الخارج على خلائق الله، أم يحررها من الداخل؟ هل يساعد الإنسان على أن ينبذ التصلب، والانغلاق والعنف، وهل يزيد في المؤمنين الحرية الحقيقية، التي لا تقوم بأن تفعل ما يبدو لك ويسرك، بل أن نُعد أنفسنا لعمل الخير الذي خلقنا الله له.

تحدي الصلاة يخص القلب. والتحدي الثاني، التربية، يخص أساسا عقل الإنسان. يقول إعلان مملكة البحرين إن "الجهل هو عدو السلام". هذا صحيح، لأنه حيث تنقص فرص التعليم، يزداد التطرف وتتجذر الأصولية. وإن كان الجهل عدو السلام، فإن التربية صديقة للتنمية، شرط أن تكون تعليما يليق حقا بالإنسان، الكائن الديناميكي وذي العلاقات: إذن لا يكن التعليم تزمتا ولونا واحدا منغلقا، بل ليكن منفتحا على التحديات وحساسا للتغيرات الثقافية، وليس ذاتي المرجعية عازلا، بل متنبها لتاريخ وثقافة الآخرين، وليس جامدا بل دائما في حالة بحث، لكي يشمل جوانب مختلفة وأساسية للإنسانية الواحدة التي ننتمي إليها. وهذا يسمح لنا، خصوصا، بأن ندخل إلى قلب المشاكل، دون أن ندعي أن لدينا الحل، ودون أن نحل المشاكل المعقدة بالقول إنها بسيطة، بل نكون مستعدين لمواجهة الأزمة دون أن نستسلم لمنطق الصراع. في الواقع، لا يليق بالعقل البشري أن يسمح لمبررات القوة بأن تسود على قوة العقل، ولا يستخدم أساليب الماضي لحل المسائل الحالية، ولا يطبق مخططات تقنية أو ما يلائم الساعة على تاريخ الإنسان وثقافته. هذا يتطلب منا أن نتساءل، وأن نضع أنفسنا في أزمة، وأن نعرف كيف نحاور بصبر واحترام، وبروح الاستماع، وأن نتعلم تاريخ وثقافة الآخرين. هكذا يتم تربية العقل البشري، وتغذية التفاهم المتبادل. لأنه لا يكفي أن نقول إننا متسامحون، بل علينا حقا أن نفسح المجال للآخر، ونعطيه الحقوق والفرص. إنها عقلية تبدأ بالتربية، والأديان مدعوة إلى دعمها.

على وجه التحديد، أود أن أؤكد على ثلاثة أمور تربوية ملحة. أولا، الاعتراف بالمرأة في المجال العام: "في التعليم والعمل وممارسة حقوقها الاجتماعية السياسية" (راجع وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك). التربية في هذا المجال، كما في المجالات الأخرى، هي الطريق من أجل التحرر من الموروثات التاريخية والاجتماعية المناقضة لروح التضامن الأخوي، الذي يجب أن يتميز به من يعبد الله ويحب القريب.

ثانيا، "حماية حقوق الأطفال الأساسية" (المرجع نفسه)، حتى يكبروا وقد تعلموا، ووجدوا المساعدة اللازمة، والمرافقة، ولا يكون مصيرهم في أنياب الجوع ولسعات العنف. لنرب، ولنرب أنفسنا، لننظر إلى الأزمات، والمشاكل، والحروب، بعيون الأطفال: ليس الطفولة الساذجة، بل بالحكمة بعيدة النظر، لأنه إن فكرنا فيهم فقط، سيظهر لنا التقدم في البراءة، بدل الربح، وسنساهم في بناء مستقبل يليق بالإنسان.

التربية التي تبدأ في خلية العائلة، تستمر في سياق الجماعة، والقرية أو المدينة. لهذا، ثالثا، أود أن أؤكد على التربية على المواطنة، وعلى العيش معا، في الاحترام وضمن القوانين. وخصوصا، على أهمية "مفهوم المواطنة" نفسها، الذي "يقوم على المساواة في الواجبات والحقوق. لذا يجب العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة في مجتمعاتنا، والتخلي عن الاستخدام الإقصائي لمصطلح «الأقليات» الذي يحمل في طياته الإحساس بالعزلة والدونية، ويمهد لبذور الفتن والشقاق، ويلغي استحقاقات وحقوق بعض المواطنين الدينية والمدنية، ويؤدي إلى ممارسة التمييز ضدهم" (المرجع نفسه).

وهكذا نأتي إلى آخر تحد من التحديات الثلاثة، وهو العمل، ويمكننا أن نقول قوى الإنسان. يقول إعلان مملكة البحرين إن "الدعوة إلى الكراهية والعنف والفتنة، هي تدنيس لاسم الله". يرفض المتدين هذا الكلام، دون أي تبرير. يقول بقوة "لا" للحرب التي هي تجديف على الله، واستخدام العنف. ويترجم هذا الـ "لا"، بصوة متسقة في العمل. لأنه لا يكفي أن نقول إن هذه الديانة مسالمة، بل من الضروري أن ندين ونعزل العنيفين الذين يسيئون إلى اسم الدين. ولا يكفي حتى أن نبتعد عن التعصب والتطرف، بل يجب العمل في الاتجاه المعاكس. "لذلك يجب وقف دعم الحركات الإرهابية بالمال أو بالسلاح أو التخطيط أو التبرير، أو بتوفير الغطاء الإعلامي لها، ويجب اعتبار ذلك من الجرائم الدولية التي تهدد الأمن والسلم العالميين، ويجب إدانة ذلك التطرف بكل أشكاله وصوره" (وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك).

الإنسان المتدين، رجل السلام، يعارض أيضا السباق إلى التسلح، وشؤون الحرب، وسوق الموت. لا يدعم "التحالفات ضد أحد ما"، بل يدعم طرق اللقاء مع الجميع: ودون الاستسلام للنسبية أو لتوفيقية المعتقدات من أي نوع، يسلك طريقا واحدا فقط، هو طريق الأخوة والحوار والسلام. هذه هي أجوبته عندما يقول "نعم". أيها الأصدقاء الأعزاء، لنسلك هذا الطريق: ولنفتح قلبنا لأخينا، ولنتقدم في طريق المعرفة المتبادلة. لنوثق الروابط بيننا، من دون ازدواجية ومن دون خوف، باسم الخالق الذي وضعنا معا في العالم حراسا على الإخوة والأخوات.

وإن تفاوضت قوى مختلفة فيما بينها من أجل المصالح، المال، واستراتيجيات السلطة، لنبين نحن أن هناك طريقا آخر ممكن للقاء. وهو ممكن وضروري، لأن القوة والسلاح والمال لن يصنعوا مستقبل سلام إطلاقا. لنلتق إذن من أجل خير الإنسان وباسم من أحب الإنسان، الذي اسمه سلام. لنشجع المبادرات العملية، حتى تكون مسيرة الأديان الكبرى دائما فعالة وثابتة أكثر، لتكن ضمير سلام للعالم!

الخالق يدعونا إلى العمل، وخاصة لصالح الكثير الكثير من مخلوقاته الذين ما زالوا لا يجدون مكانا كافيا في أجندات الأقوياء: الفقراء، والذين لم يولدوا بعد، وكبار السن، والمرضى، والمهاجرون... إن كنا نحن، الذين نؤمن بإله الرحمة، لا نستمع إلى الفقراء، ولا نكون صوتا لمن لا صوت لهم، فمن يفعل ذلك؟ لنكن إلى جانبهم، ولنعمل على مساعدة الإنسان الجريح والواقع في الشدة! إن فعلنا ذلك، سنجذب بركة الله تعالى على العالم. لينر خطواتنا ويوحد قلوبنا وعقولنا وقوانا (راجع مرقس 12، 30)، حتى تكمل عبادتنا الله بمحبتنا الأخوية والعملية للغير: لكي نكون معا أنبياء العيش معا، وصناع الوحدة، وبناة السلام".